Un des défauts du 75 était la grande tension de sa trajectoire. De plus l'obus du 75 est peu efficace lorsqu'il faut produire des effets de destruction trés puissants (ouvrages de fortifications conséquents). Trés efficace contre le personnel à découvert, le 75 se montre ainsi d'une faible efficacité contre le personnel abrité, et nul contre le personnel trés bien abrité. A l'instar des armées étrangères qui s'en étaient doté, le besoin d'un obusier de campagne se faisait sentir. On songeait donc à un obusier léger pour les corps d'armée, pouvant suivre l'artillerie de campagne et pouvant produire des effets de destruction et de démoralisation supérieurs à celle-ci, ainsi qu'à un canon long à grande portée (ci.13km) et à grande puissance, mais ayant quand même une certaine mobilité (commission des nouveaux matériels, octobre 1911). En attendant la sortie de ces canons lourds, qui prendrait du temps, on songeait à transformer les anciens matériels lourds pour augmenter leur puissance et leur mobilité.

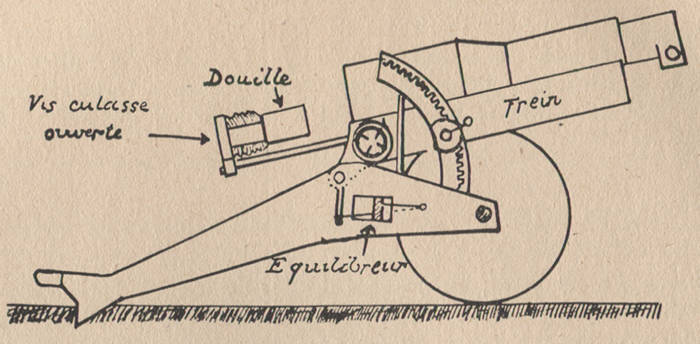

Pour cela le capitaine Rimailho avait fait adopté en 1904 l'obusier de 155 court à tir rapide (CTR), merveille de mécanique, de manoeuvre facile et relativement mobile grâce à sa décomposition en deux voitures. Son obus est trés puissant, et son tir courbe permet de tirer de derrière les masques et d'atteindre des points qui seraient en angle mort pour l'artillerie de campagne. Cet obusier était néanmoins trop faible pour la guerre de siège et pas assez mobile pour une utilisation en campagne.

Pour éviter le problème fréquent d'inefficacité des tirs de 75 sur des objectifs défilés derrière les crêtes, on adopta (absolument à tord) le procédé des plaquettes Malandrin pour éviter les ricochets, qui était immédiatement applicable sans dépenses notoires. Il fut jugé si bon que l'obusier léger de campagne fut implacablement écarté. C'est au début de la grande guerre que ce pis-aller fût condamné sans rémission, alors que la solution des tirs fusant de l'obus explosif et de la cartouche à charge réduite prouvèrent leur efficacité.

En 1913 furent adoptés le canon de 155 Long, du modèle de Bange 1877 transformé, de 12 à 13km de portée, l'obusier de 280 donnant une solution complète au problème du gros mortier, et le canon de 105 Long, tout trois créés par les établissements Schneider. On dota aussi le 120 de Bange de cingolis pour remplacer la plateforme de siège et de place et le tracter par camion automobile. Leur mise en commande traîna malheureusement en longueur, pour des motifs d'importances secondaires, et la guerre éclata sans que les cinq régiments d'artillerie lourde soient convenablement équipés de matériels modernes d'une valeur indiscutable.En 1914, pour faire face à la crise de la stabilisation du front où l'artillerie lourde était maitresse, les canons de Bange furent ressortis, en attendant la mise en oeuvre des matériels modernes de valeur indiscutable.

- Poids: 3200kg

- projectile 41kg

- vitesse initiale: 291m/s

- portée: 6300m

- champs de tir horizontal 5°

- champs de tir vertical: de 0° à +60°

- cadence: 6 coups/min

En action durant la grande guerre:

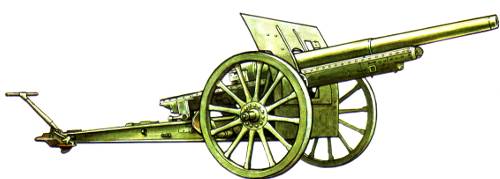

Canon de 105 Long modèle13 (Schneider):Comme artillerie de campagne, il doit prolonger le 75 en puissance et en portée. Il s'agit d'un canon à long recul organisé pour l'exécution du tir de plein fouet. Pour la route le canon est réuni à un avant-train, constituant ainsi une voiture à contre-appui, traînée par six chevaux. La munition est encartouchée, munie d'une fusée (percutante, fusante, ou à double effet), et peut lancer des obus explosifs ou à balles.

- Longueur de la bouche à feu: 28,4 calibres, soit 2,987m

- Longeur de la partie rayée: 22,4 calibres, soit 2,352m

- rayures: 40 à droite au pas constant de 7°10

- Poids: 2300kg

- projectile 16kg

- vitesse initiale: 555m/s

- portée: 12500m

- champs de tir horizontal 6°

- champs de tir vertical: de -5° à +37°

- cadence: 6 à 8 coups/min

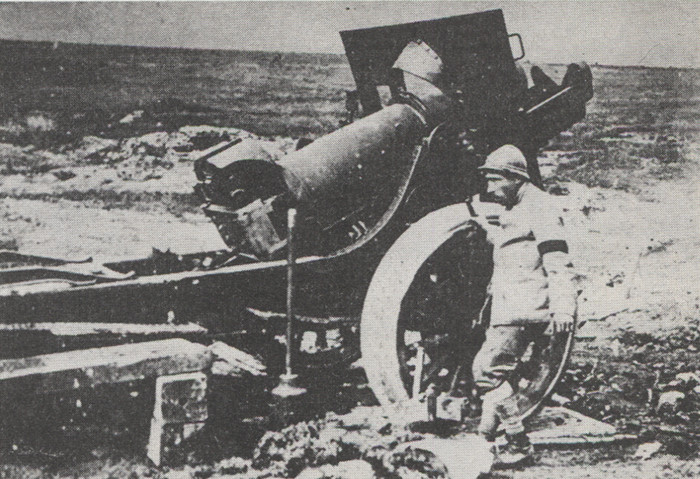

Canon de 155 Court (Schneider): Il est adopté en septembre 1915, la première batterie sortant en avril 1916. Il est modifié en 1917 avec la suppression de la douille, du dispositif de chargement et quelques autres modifications. Jusque là les 155 CTR Rimailho, le 155C 1881-1912 (Bange-Filloux), les matériels Baquet (120C et 155C) ont rempli leur mission.

Il a pour mission les destructions courantes jusqu'à 10km. Il s'agit d'un canon à long recul organisé pour l'exécution du tir tendu, et plus spécialement du tir plongeant. Il permet d'atteindre un objectif déterminé en tirant avec des vitesses initiales variables suivant l'angle de chute à obtenir. Le modèle 1915 tire une munition encartouchée, le modèle 1917 utilise des gargousses. L'obus est muni d'une fusée (percutante, fusante, ou à double effet), et peut lancer des obus explosifs ou à balles. Pour la route l'affût est réuni à un avant-train.

- Longueur de la bouche à feu: 15 calibres, soit 2,332m

- Longeur de la partie rayée: 1,7644m

- rayures: 43 à droite au pas constant de 7°

- Poids: 3220kg

- projectile 43,55kg

- vitesse initiale: 450m/s

- portée: 12000m

- champs de tir horizontal 6°

- champs de tir vertical: de 0° à +42°

- cadence: 4 coups/min

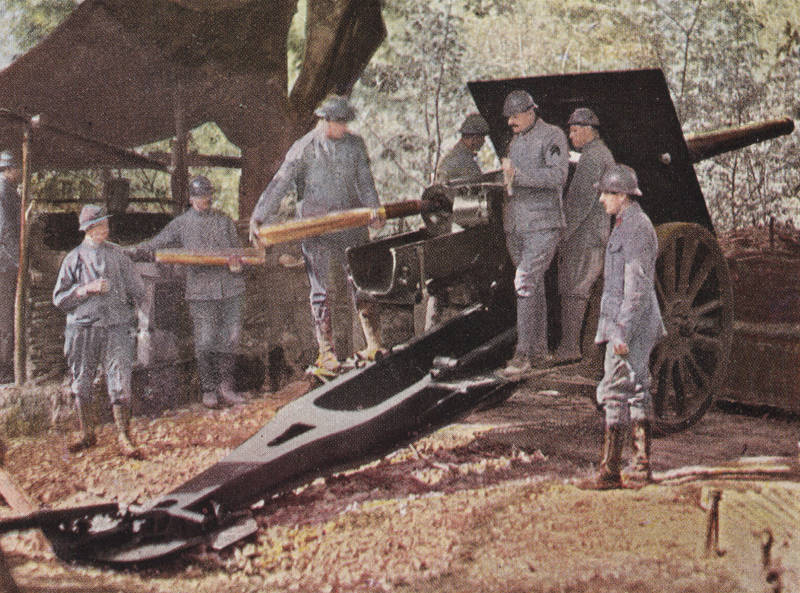

Canon de 155 Long (Schneider): Adopté en 1916, plus puissant que le canon de Bange modifié 155 L 77-14, il porte à 17km. Il est peu mobile du fait de son poids de 9t en batterie qui oblige à le décomposer en 2 voitures de 6t pour le transport hippomobile. En 1918 est adopté une variante de portée moindre (13,6km), mais beaucoup plus légère (5t) et de ce fait beaucoup plus mobile (le transport en une seule voiture est possible). Sa mission est d'opérer des destructions à plus grande distance que le 155 court.

Mise en batterie d'un 155 Long Schneider:

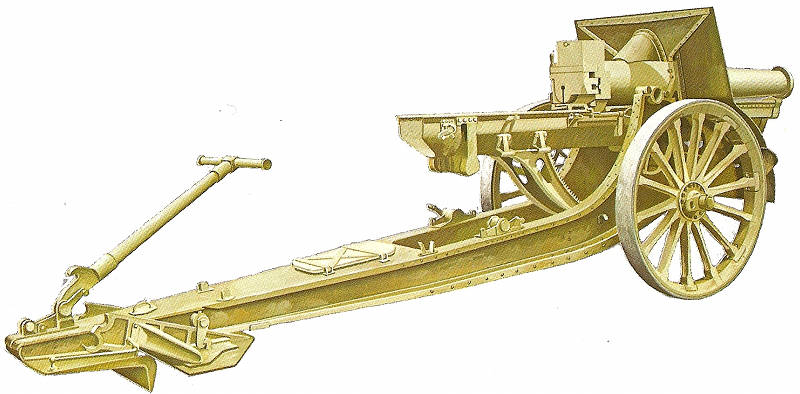

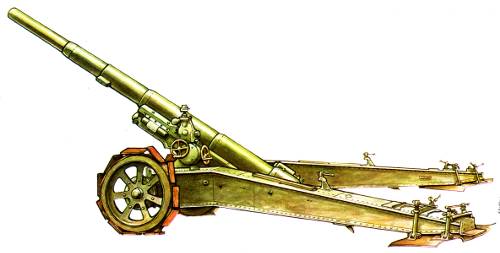

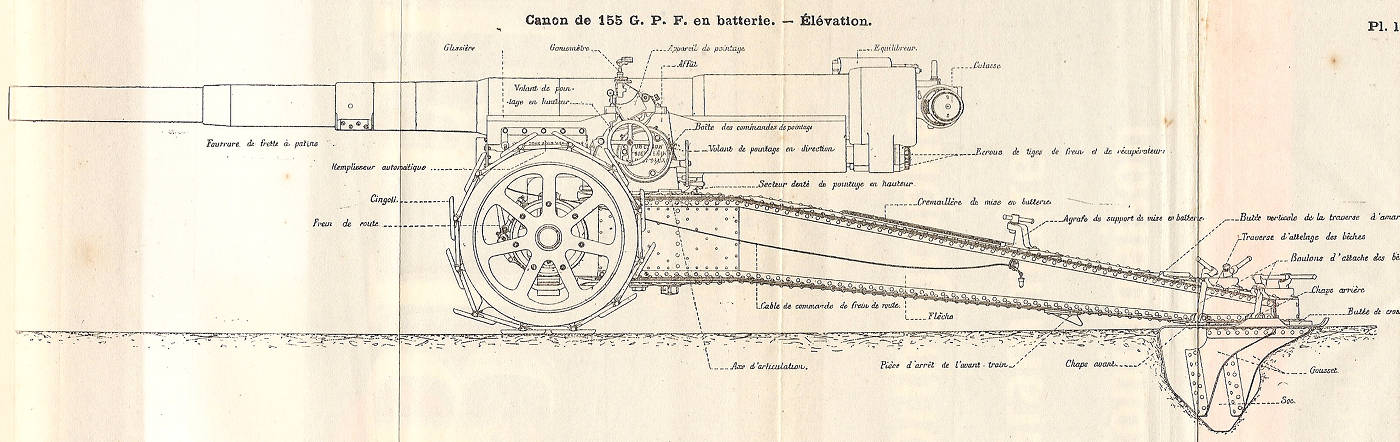

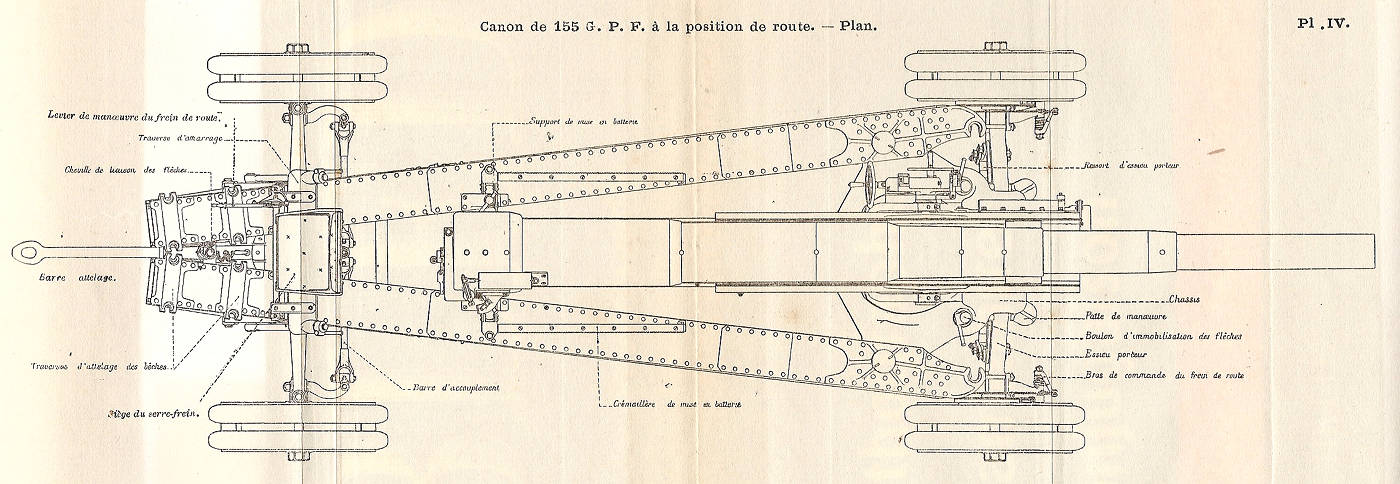

Canon 155 Long GPF (Grande Puissance Filloux): Ce canon a été étudié avant guerre par le commandant Filloux. L'idée d'une flêche ouvrante est due au colonel Jouhandeau, quand il était directeur des ateliers de Tarbes. Au moment de l'entrée en guerre les études sur le 155 GPF avaient été reprises et abandonnées successivement. Ce n'est qu'à la fin 1916 que ce matériel entra en concurrence avec le 155 L M17 Schneider, et il dû lutter fortement contre ce matériel jugé moins lourd, plus facile à fabriquer et suffisant au point de vu de l'emploi. Il fut finalement adopté pour:

- Son grand angle de tir

- Sa suspension et ses bandages qui ont permis de l'affecter à l'artillerie lourde à tracteur

- Sa possibilité de porter des bouches à feux plus puissantes et même réalésées

- Sa portée qui passa à 18600m en 1918, grâce à l'adoption d'un fausse ogive (la porté était auparavent de 16200m seulement)

Les premièrs batteries de 155 GPF apparurent sur le front des Flandres en août 1917. Malgré un poids en batterie de 12t, il possédait une bonne mobilité stratégique grâce à la traction automobile.

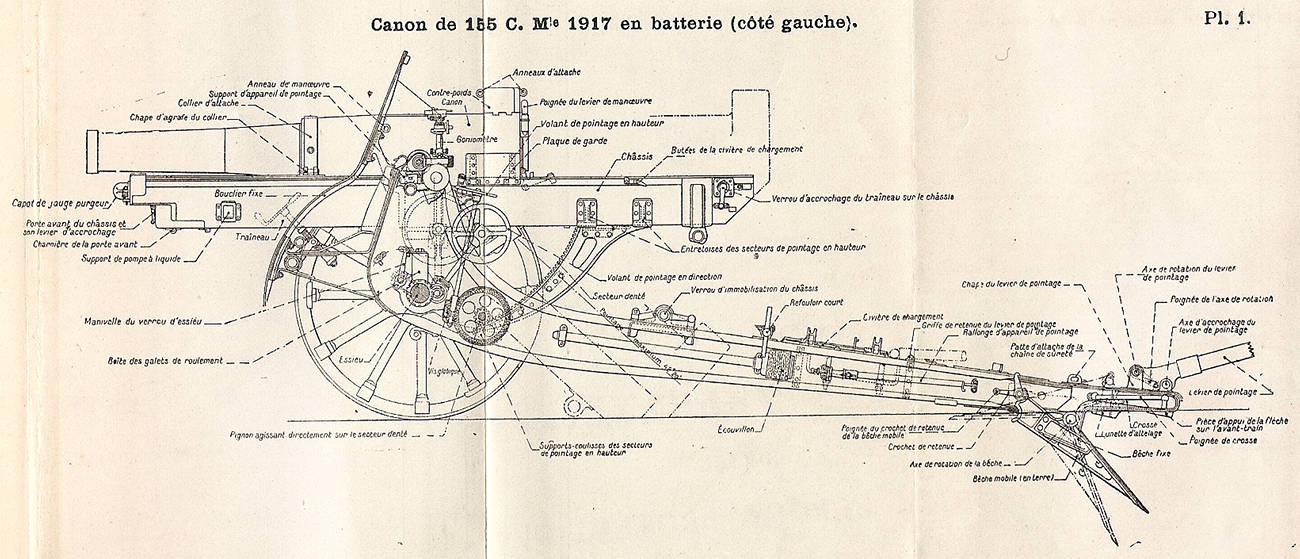

Il s'agit d'un matériel à flèches ouvertes et à recul variable suivant l'angle de tir (réglage automatique). La portée maximum avec l'obus ogivé est d'environ 18600m. En position de batteries le matériel repose sur les roues munies de cingoli tandies que les flèches sont arc-boutées au sol par des bêches. En position de route les flèches sont refermées, verrouillées entre-elles et fixées sur un avant-train suspendu. L'obus est muni d'une fusée (percutante, fusante, ou à double effet), et peut lancer des obus explosifs ou à balles. La munition utilise des gargousses.

- Longueur de la bouche à feu: 5,915m

- Longeur de la partie rayée: 4,583m

- rayures: 48 à droite au pas constant de 6°

- Poids: 11500kg

- Encombrement en largeur en position batterie: 7,2m

- projectile 43kg

- vitesse initiale: 735m/s

- portée: 18600m

- champs de tir horizontal 60°

- champs de tir vertical: de 0° à +35°

- cadence: 4 coups/min

Artillerie cotière: Aspect méconnu, l'artillerie cotière ne servira pas sur les cotes durant la grande guerre, la maîtrise anglaise des mers assurant la sécurité de nos côtes, mais sera employé sur le front, comme artillerie lourde.

Avant guerre la querelle sur l'artillerie lourde n'avait pas pris fin, et c'est la guerre qui allait donner définitivement raison à ses partisans. Les efforts d'avant guerre avaient pourtant porté leur fruits, les usines avaient d'excellentes solutions prêtes à sortir d'usine dés que l'ordre en serait donné, et la création d'une artillerie lourde vraiment adaptée à la guerre moderne ne pris que quelques mois, malgré tout notre retard en la matière (face aux 2000 canons lourds allemands, nous ne disposions en 1914 que de 320 pièces...). C'est toutefois seulement en 1917 que l'artillerie lourde française égalera celle des allemands.

Sources: L'artillerie, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera - général Herr - berger-levrault - 1923

Gazette des armes n°70 avril 1979

Site association Fort Saint Eynard