Jusqu'à la grande guerre, les blessés de

la face, hormis pour les blessures légères,

étaient voués à une mort certaine et rapide. Il ne

pouvait être question en effet d'amputation, qui était la

régle pour les membres dés que le tétanos ou la

gangrène commençait à se manifester. Or en 1914

les progrés de l'antisepesie et des sérums, en

particulier du sérum antitétanique, va faire que de

nombreux grands blessés de la face vont survivre. De plus la

guerre des tranchées va occasionner plus de blessés de la

face qu'il n'était habituel dans des conflits plus

conventionnels. De fait la chirurgie maxillo-faciale prend son essor

durant la grande guerre, la réparation des pertes de substances

tégumentaires étant l'une des plus grandes

épopées.

Sur les quelques 400000 blessures au visage, 1500 sont maxillo-faciales graves. Au début les blessés sont traités uniquement à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, dans le centre de chirurgie de prothèse maxillo-faciale existant depuis la guerre de 1870. En novembre 1914 trois nouveaux centres sont ouvert à Paris, Lyon et Bordeaux. Des centre inter-régionaux sont ouverts en 1915 ainsi qu'une équipe maxillo-faciale dans chaque armée. Les traitements complexes des blessures de la face nécessitaient à l'époque plusieurs étapes:

- traitement immédiat pour la survie du blessé

- traitement primaire pour limiter les complications fonctionnelles et esthètiques

- traitement secondaire pour rétablir la fonction altérée et améliorer l'aspect des cicatrices

- traitement prothètique pour tenter de réparer le préjudice esthètique et de redonner son identité au blessé (le chirurgien étant souvent obligé d'intervenir pendant plusieurs années malgré la cicatrisation des plaies)

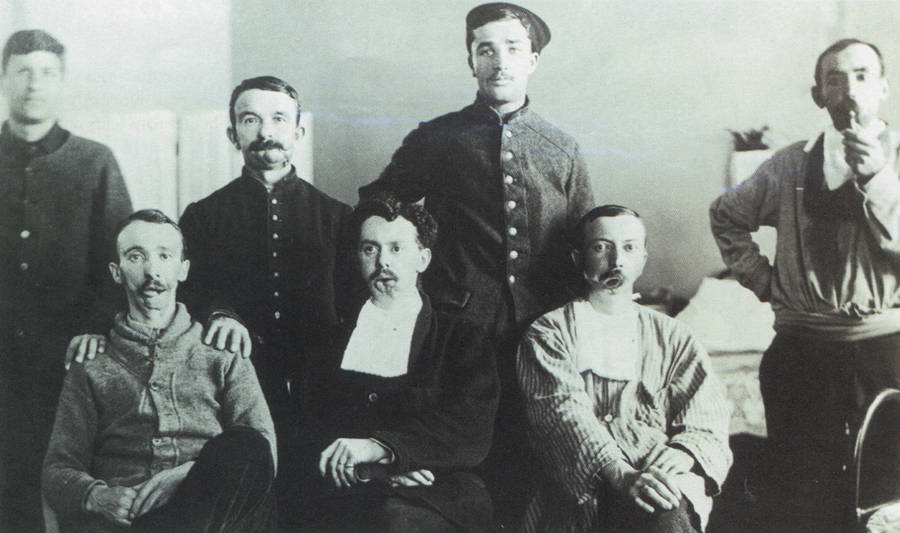

Groupe de soldats ayant bénéficié d'une chirurgie réparatrice de la face: les résultats peu esthétiques leur valurent le surnom de gueules cassées

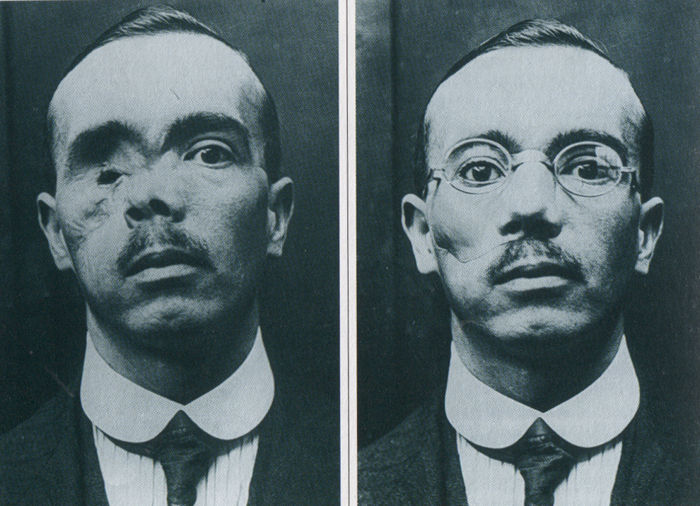

Masque réalisé pour camoufler l'œil droit d'un ancien combattant: