Caractéristiques et nomenclature:

- Calibre: 75mm

- longueur de la bouche à feu: 2,72m

- longueur de la partie rayée: 2,23m

- rayures: 24 rayures à droite, pas constant, profondeur 0,5mm

- poids de la pièce en batterie: 1140kg

- poids de la culasse: 27kg

- poids de la masse reculante: 461kg

- longueur de la pièce en batterie: 4,45m

- largeur de la pièce en batterie: 1,51m

- pointage en hauteur : -11 à +18°

- pointage en direction: 6°

- cadence de tir pratique: 6 coups/min

- mécanisme de mise à feu: percuteur rectiligne

- Vitesse initiale: entre 525 et 577 m/s

- contenance du caisson: 72 coups

- servants: 6 canonniers et un chef de pièce

- munition: obus explosifs ou à balles (shrapnel)

- déplacement hippomobile avec voitures de 4 ou 6 chevaux.

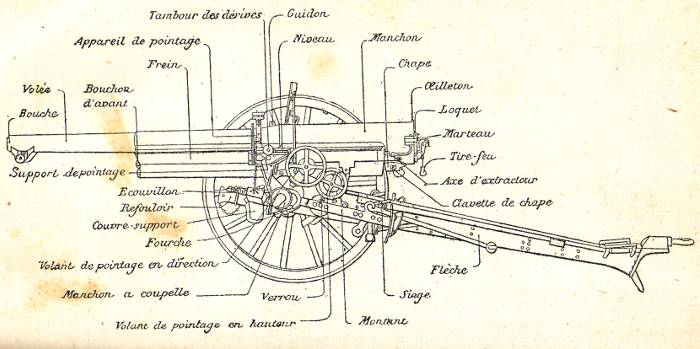

Canon de 75 :

L'écouvillon et le refouloir servent à extraire les cartouches et douilles qui n'auraient pas pu être retirées par l'extracteur. S'il s'agit d'une douille il faut assembler l'écouvillon et le refouloir. Ils ne devaient être maniés que par le tireur.

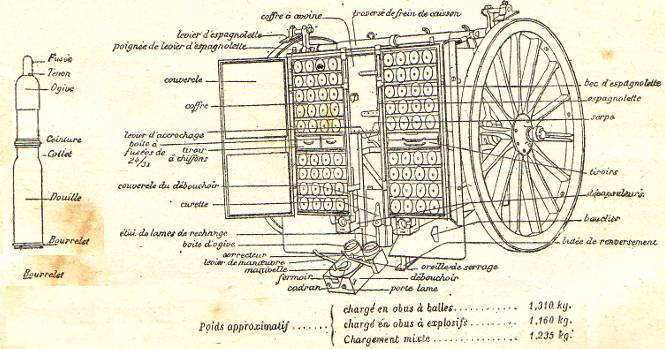

Caisson à munitions de 72 cartouches:

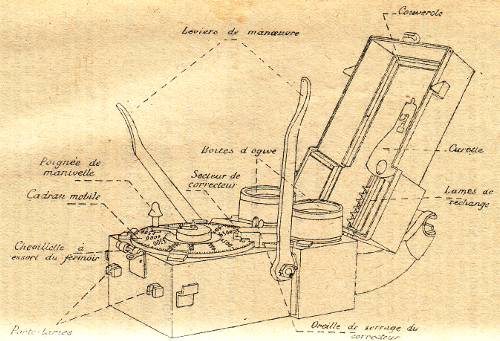

Débouchoirs permettant de régler le tir fusant modèle 1897: il comporte notamment un cadran mobile gradué en distance (0 à 6900m) et un secteur de correcteur gradué (de 0 à 40 millièmes)

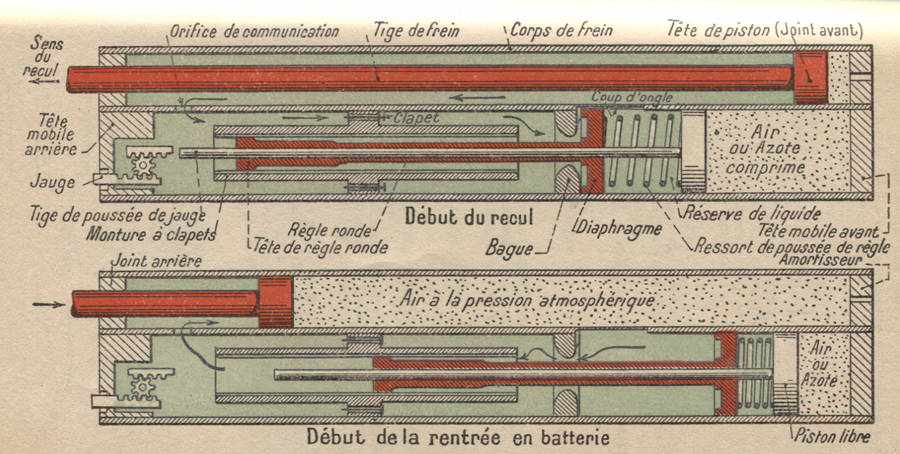

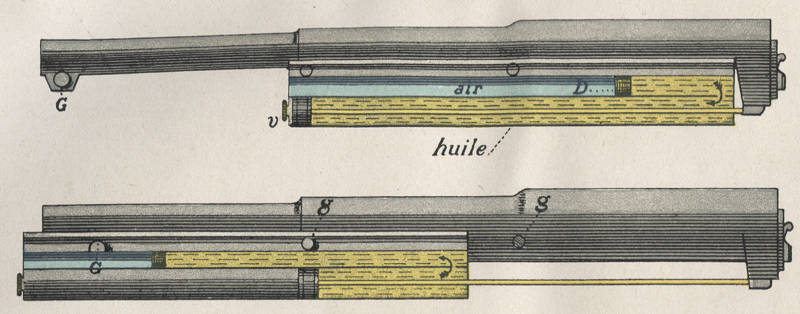

Frein hydraulique: Un piston, lié au canon, coulisse dans un réservoir cylindrique rempli d'huile oléonaphte. Ce réservoir communique avec un autre réservoir cylindrique dans lequel de l'huile et de l'air sous pression sont séparés par un piston libre. Au départ du coup le canon recule entraînant le piston, l'huile est refoulée au travers d'un petit orifice, ce qui freine l'ensemble. Dans le cylindre inférieur l'huile comprime aussi l'air, dont la détente à la fin du coup va repousser le canon à sa position initiale, et qui participe aussi au freinage. Si ce principe de fonctionnement est trés simple, il faut garder à l'esprit que la mise en oeuvre et plus encore sa fiabilisation fut trés difficile (même les allemands l'abandonnèrent pour leur modèle 77).

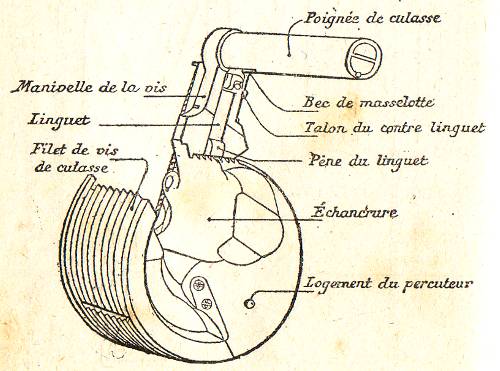

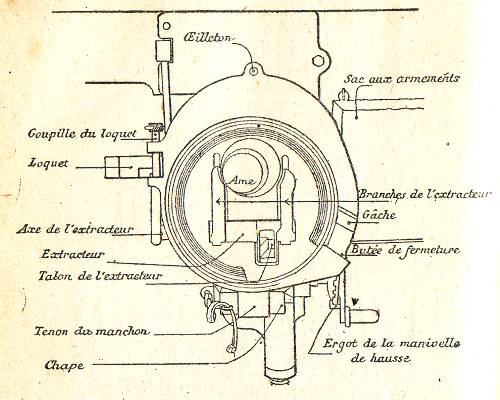

Bouche à feu et culasse: Le tube en acier est renforcé à l'arrière par un manchon porte culasse. On ouvrait le mécanisme en tournant la culasse de 120° vers la gauche, on découvrait ainsi l'âme du canon, on refermait la culasse aprés l'introduction de la cartouche par un mouvement inverse. L'étanchéité était obtenue par la douille en laiton sertie sur l'obus. La douille pénétrait dans une chambre à sa taille, tandis que l'obus pénétrait dans un cone de renforcement où sa ceinture de cuivre s'imprimait dans les rayures, pour pouvoir entrer en rotation au départ du coup et aussi assurer l'étanchéité (i.e. toute la pression des gaz est utilisée).

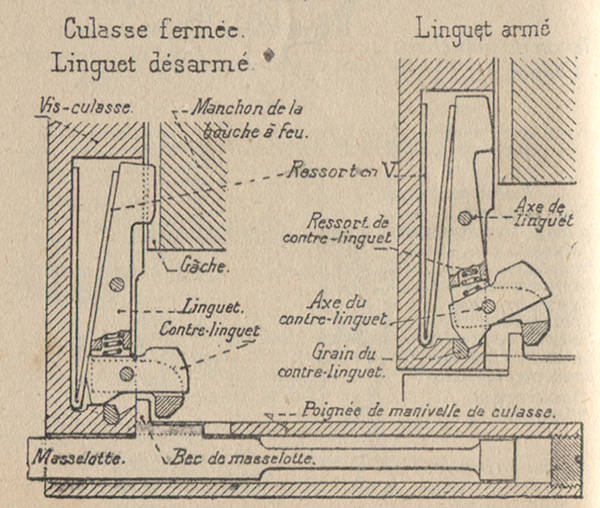

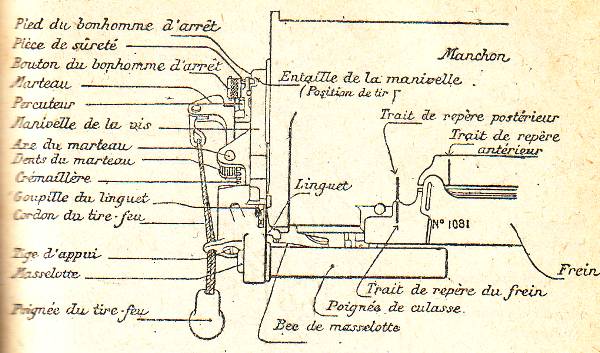

Vis de Culasse: Dotée de trois filetages extérieurs et trois rainures correspondantes. La manivelle et la poignée permettent l'ouverture de la culasse. Le linguet bloque la culasse en position fermée. De plus le départ du coup ne peut avoir lieu que culasse fermée grâce à l'excentricité de l'axe du percuteur et l'axe de la chambre.

Culasse et extracteur: À la fin d'ouverture de la culasse, la rampe d'éjection située en avant sur la culasse vient heurter la rampe du talon de l'extracteur, et les deux branches de l'extracteur éjectent l'étui. De même, lors de l'introduction de la cartouche suivante, le bourrelet de la douille appuie sur l'extracteur et provoque un début de fermeture de culasse.

Mécanisme de mise à feu: On doit tirer sur la poignée tire-feu en arrière et légèrement vers le bas jusqu'à l'arrêt du mouvement (en évitant de la ramener vers soi), puis la lâcher brusquement pour faire partir le coup

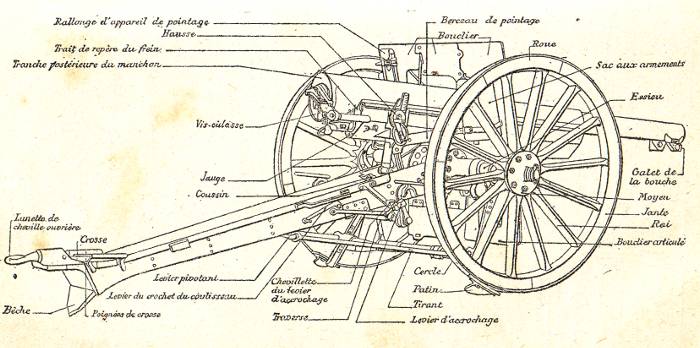

Affut: Les boucliers sont destinés à protéger les servants du feu du champs de bataille ainsi que du souffle du canon. Le bouclier de gauche est échancré pour permettre le pointage. Les roues sont composées de 7 jantes et de 14 raies en bois, le tout cerclé de fer (cela convenait pour une locomotion hippomobile, allant à 7-8 km/h de moyenne, mais sera plus tard désuet pour la traction motorisée). Lors du tir, le canon repose sur un patin à soc sous chaque roue (frein de roues à abattage, relevé pour la route ou abattu pour le tir) et sur la bêche de crosse à l'arrière.

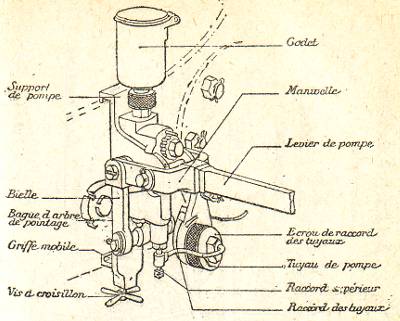

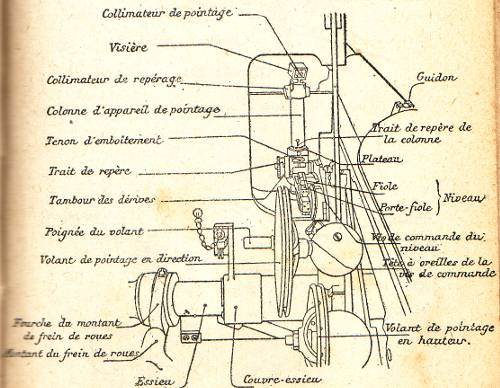

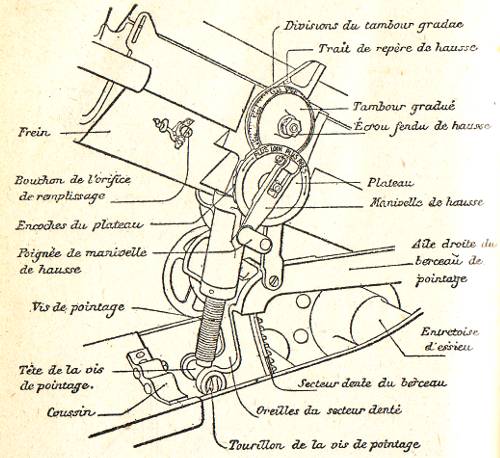

Pointage: On peut pointer en direction (volant de pointage en direction, coté gauche) et en hauteur (volant de pointage en hauteur, coté gauche). Une hausse indépendante (volant de hausse coté droit) permet de déplacer le frein par rapport au berceau, ce qui permet de modifier l'angle du tube sans modifier le pointage en hauteur, le tir s'avère ainsi plus rapide et plus précis.

Un support de pointage permet de déplacer l'appareil de pointage et l'appareil des angles de site respectivement en direction (via un tambour des dérives gradué de 0 à 200 millièmes) et en hauteur (via un disque gradué de 5 en 5 millièmes de -100 à +100 millièmes, et qui entraîne le mouvement vertical d'un porte niveau).

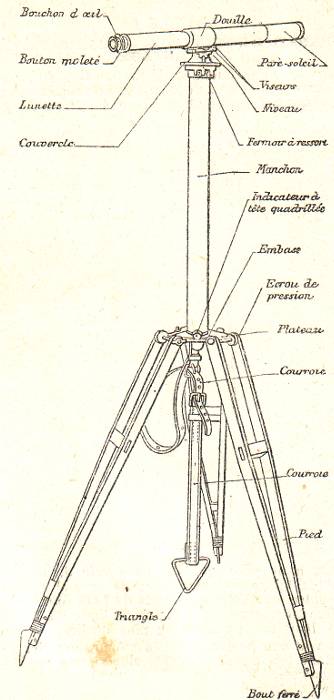

Pointage en direction: Il se fait par coulissement de l'affut sur l'essieu. Le volant de pointage en direction agit sur un pignon engrené via un arbre à pignons sur une couronne dentée logée dans le couvre essieu gauche. Un appareil de pointage permet le pointage précis du canon. Il est composé d'une colonne portant un colimateur (avec une ligne de foi horizontale et une verticale) et d'un pied de colonne avec plateau gradué et divisé en quatre plateaux de 1600 millièmes. Il peut recevoir une rallonge pour pointer par dessus le bouclier.

Pointage en hauteur: Le tube ainsi que le frein de tir reposent sur le berceau de pointage par l'intermédiaire des tourillons de freins de tir. Une vis sans fin transmet le mouvement de commande du volant de pointage en hauteur. Le niveau modèle 1901, fixé sur le porte niveau, donne la référence de l'horizontale grâce à un niveau à bulle. c'est grâce à celui-ci que l'on peut pointer en hauteur.

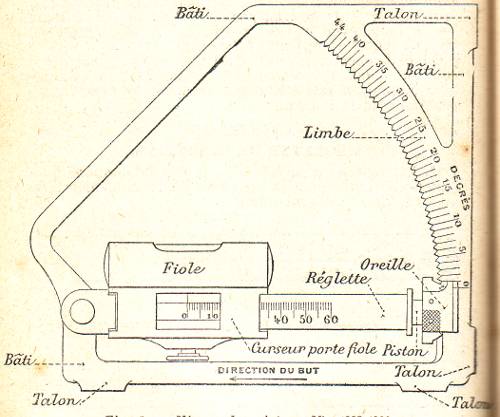

Le niveau de pointage modèle 1888-1900: Il prend place sur plaquettes en maillechort de la bouche à feu, permet de mesurer trés précisément l'angle de pointage vertical du canon. Amovible, le pointeur porte le niveau de pointage au ceinturon lors des tirs, afin de le protéger des chocs.

- les écarts angulaires en millièmes et de traduire immédiatement cette mesure en graduation du tambour et du plateau

- les angles de site

- les hauteurs d'éclatement, notamment la hauteur type

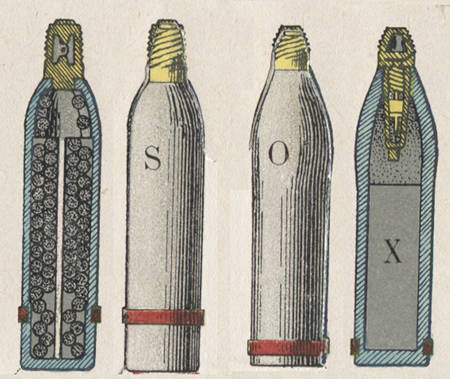

Munitions: Le canon de 75 a été développé à l'origine pour deux munitions seulement, un obus explosif et un obus à balles (shrapnel), chacun de 7kg et de 8500m de portée. Ils étaient sertis dans une douille en laiton contenant la charge propulsive et cet assemblage constituait une cartouche. Les munitions étaient livrées dans des caisses de 6 ou 9 cartouches, avec des marquages donnant tous les renseignements sur le contenu (type, lot, année...). Les renseignements devaient aussi obligatoirement se retrouver sur le culot des cartouches, seul élément que le pourvoyeur pouvait voir avant de retirer la cartouche. Pour le tir fusant, une fusée comportait dans sa tête une mêche de poudre en colimaçon dont la combustion permettait d'assurer le retard de l'explosion. Le débouchoir avait pour rôle de sectionner cette mêche de façon à régler ce retard.

Obus explosif modèle 1897: Cet obus était en fonte à paroi épaisse, avec une charge explosive limitée. Fusante, on pouvait régler le délai d'explosion jusqu'à 24 secondes. Percutante en même temps la fusée faisait aussi exploser l'obus à l'impact.

Obus explosif modèle 1900: En acier avec des parois plus fines, doté d'un explosif plus puissant, la mélinite, les éclats projetés sont plus nombreux et plus meurtriers. De nouveaux modèles de fusées voient le jour, fonctionnant à l'impact, ou en mode court-retard qui permettait à l'obus de pénétrer dans le sol avant d'exploser. Certains obus dits de réglages avaient une petite quantité de produits fumigènes à l'arrière et laissaient une fumée blanche sur la trajectoire de l'obus, ce qui facilitait le réglage du tir.

Une plaquette de freinage aérodynamique Malandrin pouvait être fixée sur l'obus, afin de tirer sur des objectifs défilés en modifiant la courbure de la trajectoire et en diminuant la portée. Cela produisait hélas une dispersion assez importante, et ce procédé sera abandonné sans rémission durant la grande guerre (remplacé par les cartouches à charge réduite ou des obus fusant).

Obus à balles dit Shrapnel: Utilisé en tir fusant, l'obus à balles explosait vers 30m au dessus du sol, en envoyant des centaines de petites balles sur l'adversaire. À la vitesse restante de l'obus sur sa trajectoire s'ajoutait la vitesse des balles.

L'obus M (mélangé) de 1897 avait des parois en acier trés mince, contenait 290 balles en plomb durci à l'antimoine de 12g chacune mélangées à de la poudre noire (440g). Obus peint en blanc, portée 8500m. En 1911 on sortit un obus M pour la défense anti aérienne, chargé de 240 balles, et ayant un retard avant explosion de 40 secondes maximum.

L'obus A (arrière) de 1897 avait des parois en acier trés mince, contenait 261 balles en plomb durci à l'antimoine de 12g chacune, mais la charge propulsive de 110g de poudre noire était placée en arrière, derrière un diaphragme métallique.

Au cours de la grande guerre, de nombreux autres cartouches pour 75 furent développées, notamment des obus fumigènes (pour masquer la vue à l'adversaire), éclairants, incendiaires, toxiques, perforants, etc.

Munitionnettes chargeant des balles de shrapnell dans un obus fusant de 75 au cours de la grande guerre:

Sources: manuel du gradé de l'artillerie de campagne - Charles lavauzelle - 1912

manuel du gradé de l'artillerie - Charles Lavauzelle - 1926

L'infanterie en un volume, Manuel d'instruction militaire - Librairie Chapelot - 1914

Site Le canon de 75

Musée de l'armée - Paris