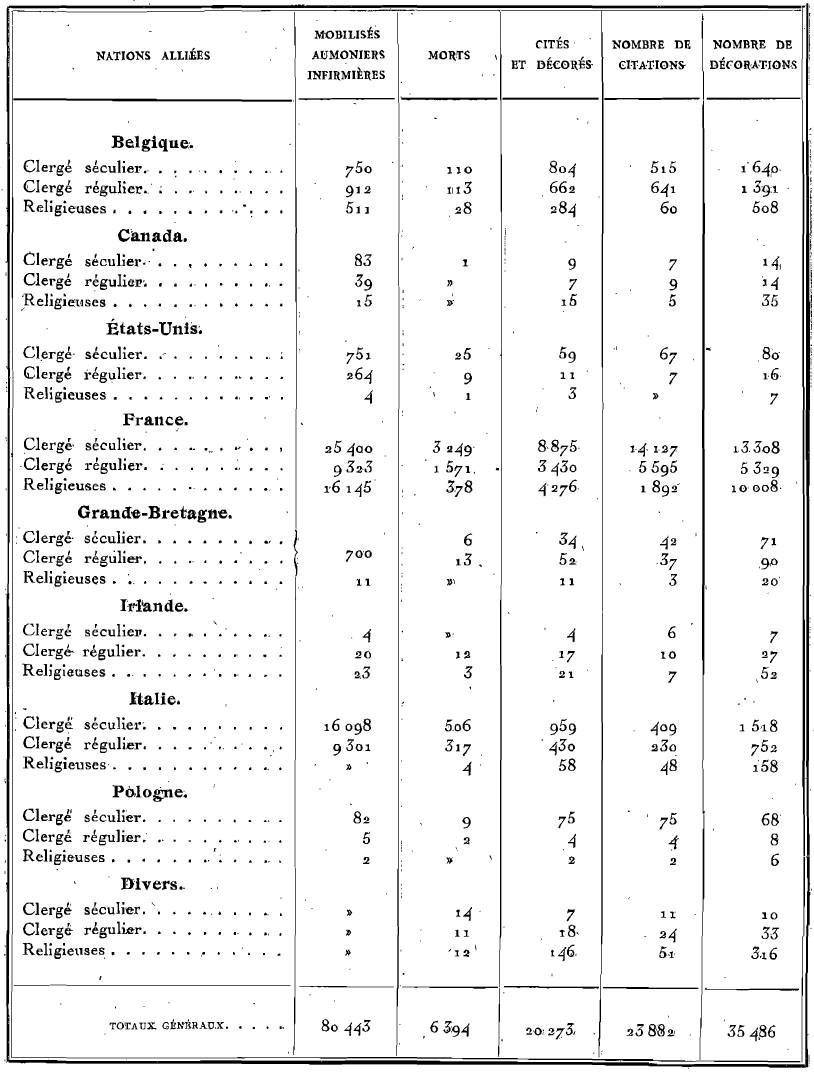

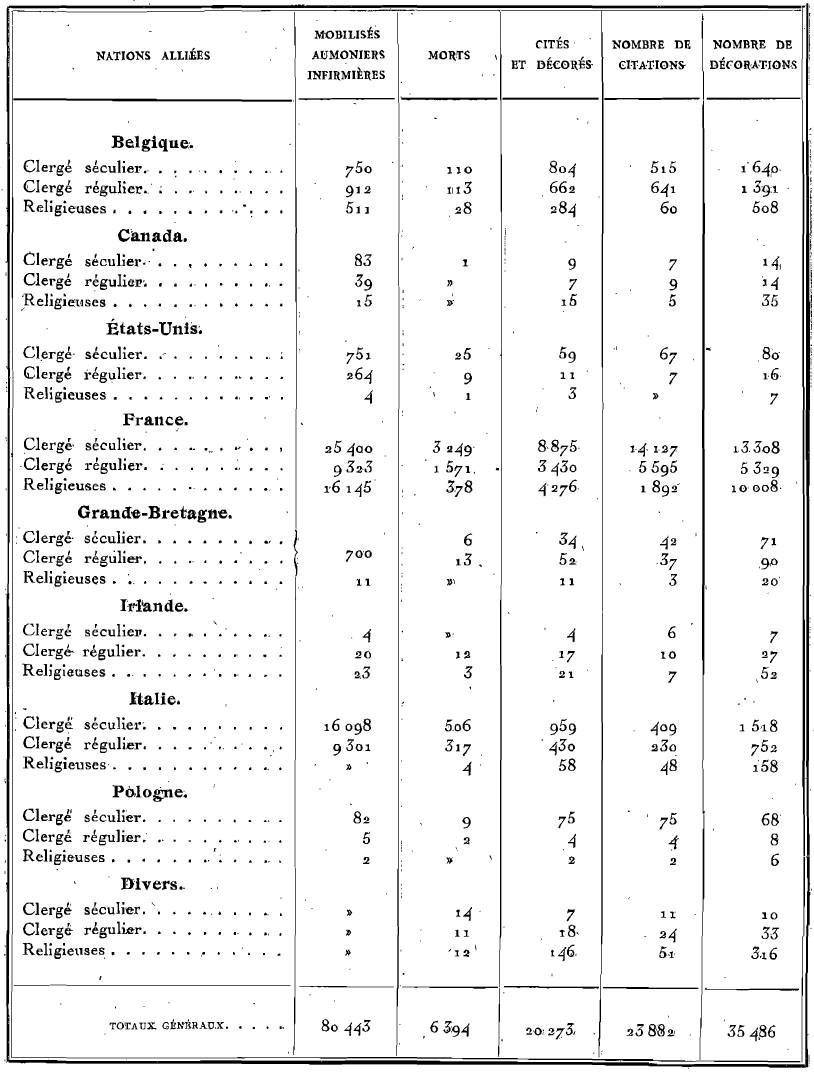

Les religieux:

Le 2 août 1914, alors que les troupes allemandes avaient

déjà envahi le Luxembourg, le président de la

république française adressait un message solennel aux

assemblées: "Dans la guerre

qui s'engage, le France a pour elle le droit, dont les peuples, non

plus que les individus, ne sauraient impunément

méconnaître l'éternelle puissance morale. Elle sera

héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien

ne brisera devant l'ennemi l'Union sacrée et qui sont

aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même

indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique".

Bien que particulièrement persécutés avant la

guerre, les religieux entendront cet appel. Les prètres et les

religieux dont les congrégations avaient été

autorisées ont été mobilisés comme les

autres français (loi du 15 juillet 1889 dit des Curés sac

au dos) et ont souvent été affectés dans des

unités combattantes. Les religieux qui avaient dû fuir

à l'étranger revinrent massivement, mais purent plus

facilement négocier des postes plus en accord avec leur

sacerdoce: aumôniers, brancardiers, infirmiers, ce qui ne veut

pas dire planqués. Sur 37000 religieux incorporés, 5000

sont morts pour la France.

La messe prés du front

Aumôniers des trois confessions:

Les religieuses:

À l'entrée en guerre la France manquait cruellement

d'infirmières civiles. En 1864 est bien créée dans

la foulée de la création de la croix rouge internationale

une Société de Secours aux Blessés Militaires

(SSBM), bientôt scindée avec une Association de Dames

Françaises (ADF) de sensibilité protestante et une Union

des Femmes Françaises (UFF) de sensibilité laïque.

Si ces mouvances délivraient un enseignement sanitaire de

qualité, les effectifs atteints n'étaient en aucun cas

suffisants. En 1902 Emile Combes essaie bien de créer une

école d'infirmières par département, mais le

projet tourne court faute de moyens. Les lois Combes expulsent

néanmoins les religieuses des hôpitaux publiques. C'est

finalement à la Pitié-Sapétrière que

naît en 1907 la première école d'infirmière

publique, suivie peu aprés par celles d'autres hôpitaux de

la région parisienne. Les effectifs formés sont là

aussi trés nettement insuffisant face aux centaines de milliers

de blessés français qui vont bientôt affluer dans

les hôpitaux militaires.

C'est à ce moment que les religieuses vont

massivement se mettre à la disposition des forces armées.

Plus de 16000 d'entre elles vont servir dans les services hospitaliers

du front (où l'on rencontrait souvent des prètres

infirmiers) et surtout dans les hôpitaux et infirmeries

de l'arrière. Toutefois l'uniforme ne les

différenciait guère de leur collègues civiles, ce

qui a facilité le déni ultérieur de leur

précieuse aide.

Une sœur de la charité exerçant comme infirmière:

La rumeur infâme:

Pendant la guerre, les religieux furent d'un grand secours et furent

trés bien vus des combattants, ce qui pouvait déplaire

aux anticléricaux acharnés qui n'avaient jamais

désarmés. Quelques rumeurs infâmes coururent ainsi

pendant la guerre, dont les archétypes étaient les

suivants:

- Ce sont les curés qui ont voulu la guerre

- Les prêtres envoient de l'argent aux prussiens pour prolonger la guerre

- Au moins les curés veulent ils la guerre

puisqu'ils ont amassé de l'or qu'ils ont porté

à la Banque de France pour la continuer

- Les curés militaires sont des embusqués

- Benoît XV est un germanophile, car il veut une paix favorable aux allemands

Cela donna lieu à de violentes controverses au cours de la grande guerre et même aprés.

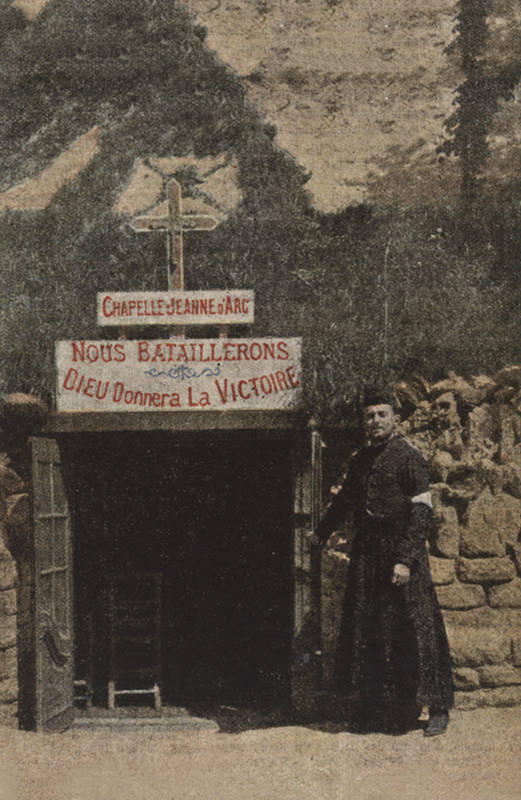

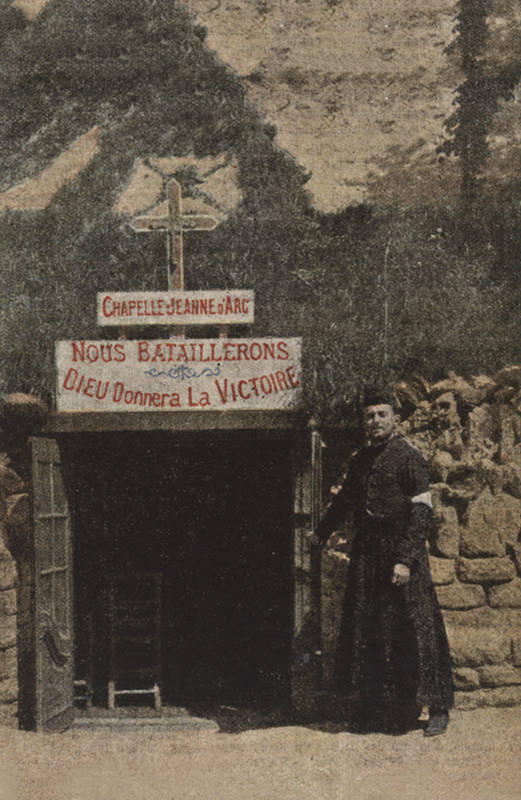

Une chapelle souterraine prés du front - région de Reims:

La

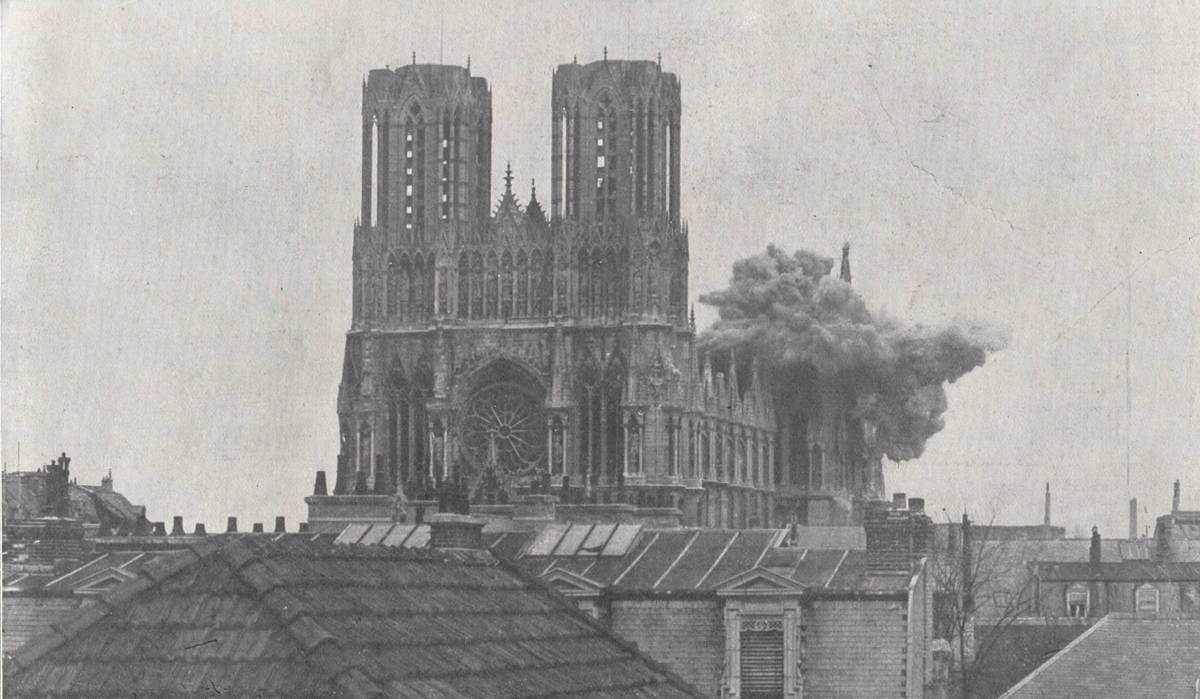

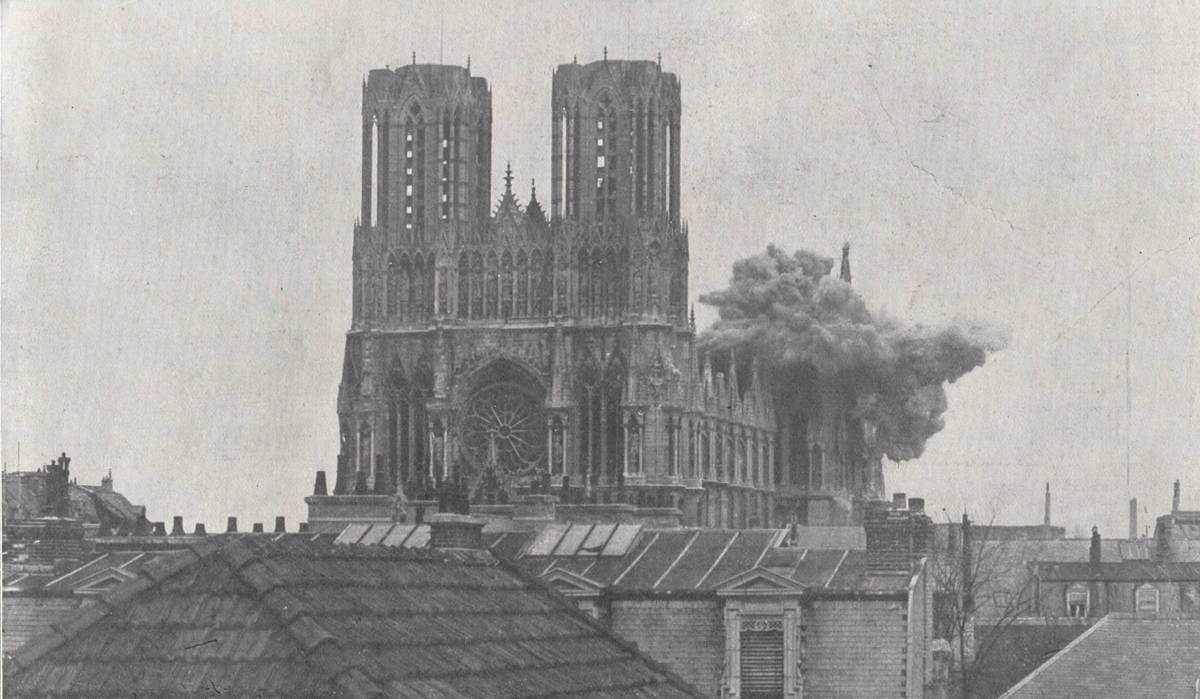

cathédrale de Reims:

Reims a commencé à être

bombardée en

septembe 1914, et le fut régulièrement jusqu'en

1918. En

France, la destruction de la cathédrale, dont il fut

décidé de tout sauver et de tout restaurer,

devint le

symbole de la barbarie allemande (selon les termes de

l'époque: pirates boches, vandales, barbares).

La cathédrale touchée par un obus le 19 avril 1917 vers une heure de l'aprés midi:

Vue du ciel aprés les bombardements:

La cathédrale d'Amiens: les portails ont été protégés par des sacs de terre

Cathédrale de Soissons - un contrefort a été détruit par l'artillerie allemande

Le pape Benoit XV:

Son attitude de neutralité a offensé beaucoup de croyants

dans les différents pays en guerre. Il condamna ainsi aussi bien

le torpillage du Lusitania que le blocus de l'Allemagne. Il fit une

ouverture de paix en 1917 qui échoua