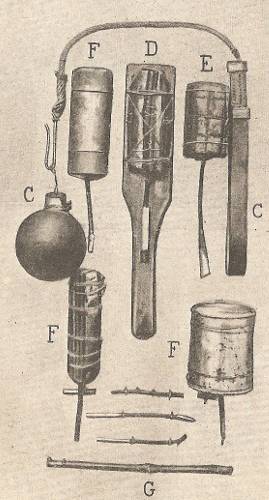

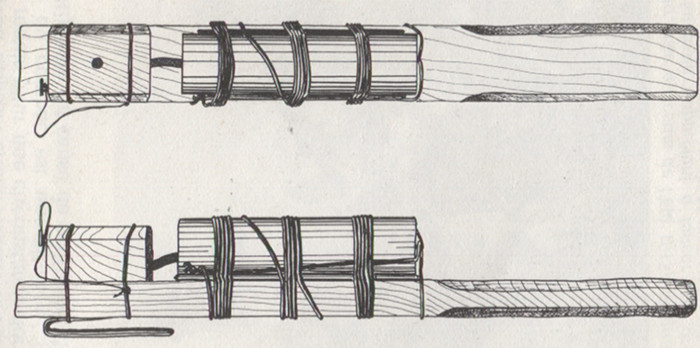

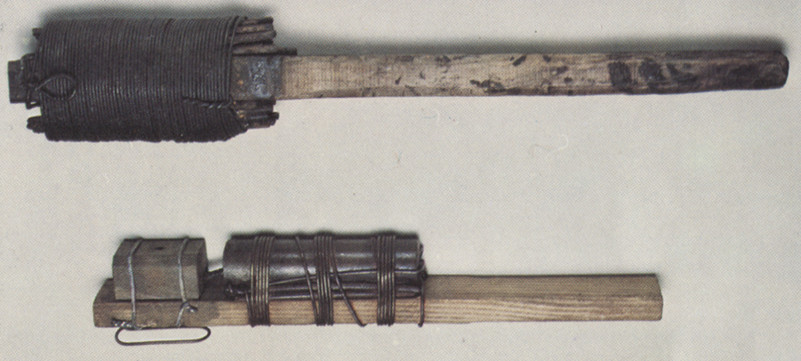

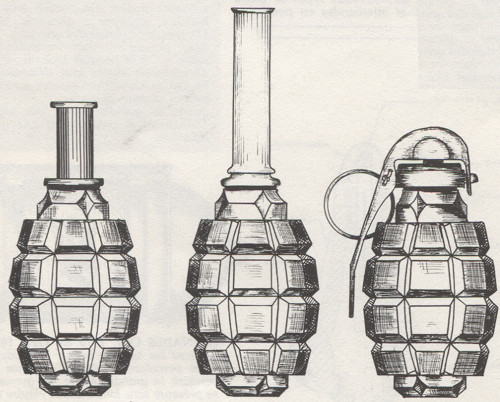

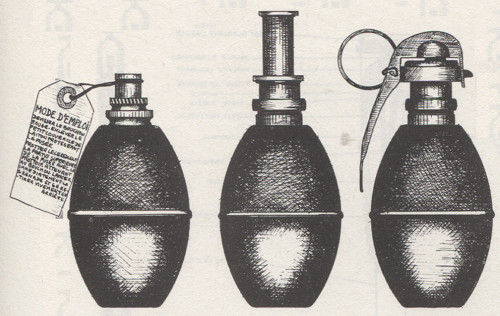

Ci-dessous: C grenade bracelet; D pétard monté sur raquette; E pétard anglais; F pétards bricolés au front

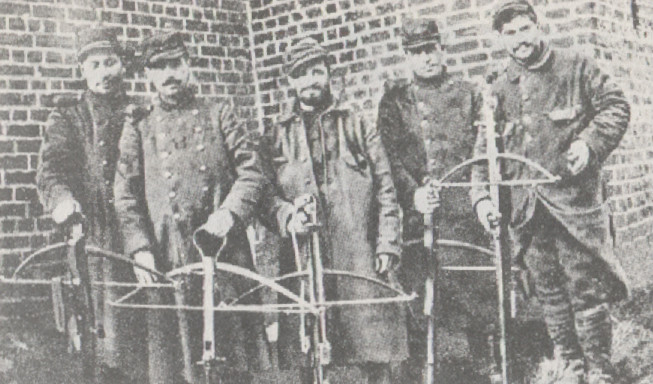

Groupe d'artilleurs devant un échantillon de leur production - En bas à gauche et à droite des pétards raquettes

Pour augmenter l'efficacité des tirs de grenades, on songea rapidement a créer des appareils pour les lancer. On vit ainsi renaître une sorte d'arbalète, que les soldats appellaient sauterelle, où la grenade était placée sur une corde reliée à deux tiges flexibles, et dont la détente assurait la propulsion jusqu'à 80m.

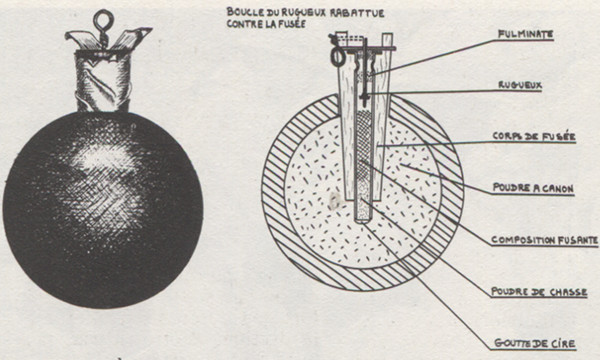

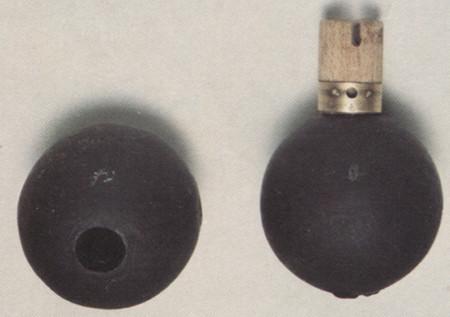

Grenade modèle 1882: Il s'agit d'une sphère creuse chargée de poudre noire. Une fusée à friction assure la mise à feu, ce qui permet l'utilisation d'un cordeau tire-feu attaché à la main du grenadier. Le modèle 1914 ne diffère que par un quadrillage intérieur améliorant la fragmentation et une nouvelle fusée. Ces modèles prévus pour l'infanterie de forteresse étaient mal adaptés au nouveau type de combat, et furent utilisées à des fins défensives ou de harcèlement, mais pas pour une action offensive. En 1915 la grenade fut chargée de cheddite et pourvue d'un bouchon allumeur à percussion. Cette grenade disparaitra avec l'apparition de grenades mieux adaptées.

Avec la guerre des grenades de nouvelles conceptions virent le jour. A l'inventivité débordante des débuts l'état-major ne retient en 1916 que quelques types qui seront utilisés jusqu'à la fin du conflit. Toutes sont fusantes, c'est à dire qu'elles éclatent quelques secondes aprés allumage. Les grenades percutantes, à l'origine de nombreux accidents seront en effet finalement retirées du service. Les grenades offensives sont celles que l'on peut employer en terrain découvert sans que le grenadier soit atteint, c'est à dire dont la zone d'efficacité réelle ne dépasse pas 8-10m du point d'éclatement (effet meutrier limité au seul effet de l'explosion). Les grenades défensives sont celles qui sont dangereuses dans un rayon de plus de 100m, et qu'il faut tirer d'une position bien protégée des éclats de retours (effet meutrier lié à la projection d'éclats de fontes nombreux). Il existe aussi pour des effets spéciaux des grenades suffocantes, fumigènes, incendiaires.

Dans l'offensive la grenade permet d'atteindre le défenseur abrité qui a échappé au bombardement. C'est un engin d'attaque et de nettoyage de tranchées. Dans la défensive elle permet de réaliser un excellent barrage à courte distance, et de couvrir les organes essentiels de la défense (mitrailleuses, PC, etc.).

Au cours de la guerre on forma des fantassins spéciaux, les grenadiers-voltigeurs, dont le rôle était l'utilisation des grenades. Elles étaient transportées dans des musettes porte-grenades. Les grenades à main pouvaient être tirées à 25-40m avec un écart de 2-3m et une cadence de tir d'une dizaine de grenades à la minute. Les grenades à fusil pouvaient être tirées entre 30 et 180m.

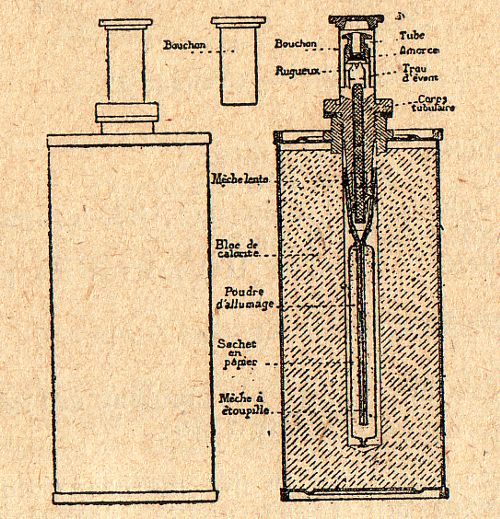

Allumeurs: il en existait trois type:

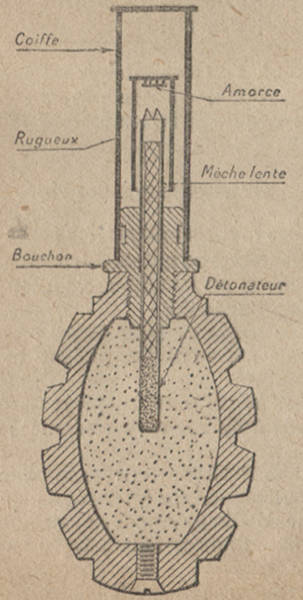

- Bouchon allumeur métallique à percussion: grenade AB1916 et grenade incendiaire à main 1916. Aprés avoir enlevé la coiffe de protection, on frappe la grenade d'un coup sec sur un objet dur. L'amorce s'enflamme contre le rugueux, met feu à la mèche lente qui actionnera le détonateur.

- Bouchon allumeur à percussion: grenade Citron-Foug

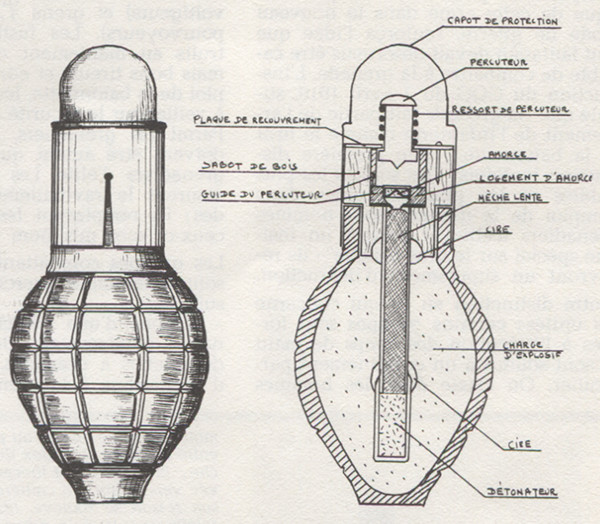

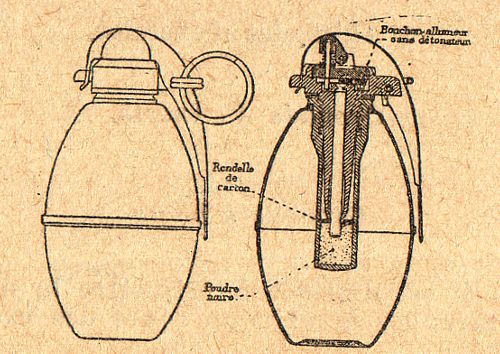

- Bouchon allumeur automatique modèle 1916B: tous les autres types de grenades. Un ressort de percussion intérieur en forme de pincette percute simultanément deux amorces lorsqu'il est libéré par le déplacement d'un verrou. Celui-ci est libéré dabord par la goupille à anneau, puis par la main qui étreint le levier et la grenade.

- Gris artillerie: grenade chargée

- Rouge vermillon: modèle d'instruction totalement inerte

- Blanc: modèle d'instruction avec allumeur et détonateur actif

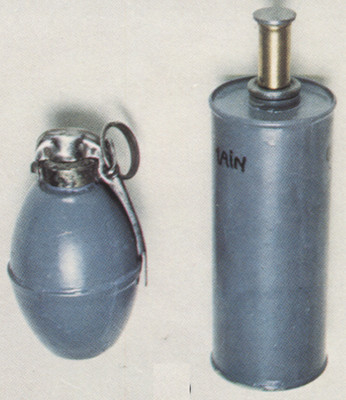

Grenade offensive fusante OF: Elle sert lors d'assauts de terrains plats et découverts.

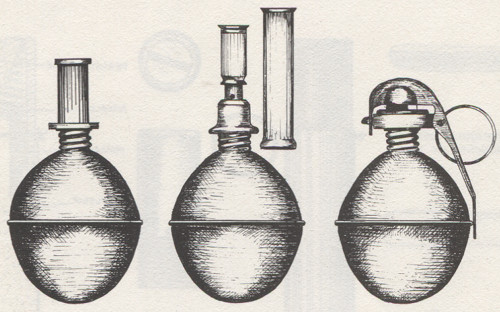

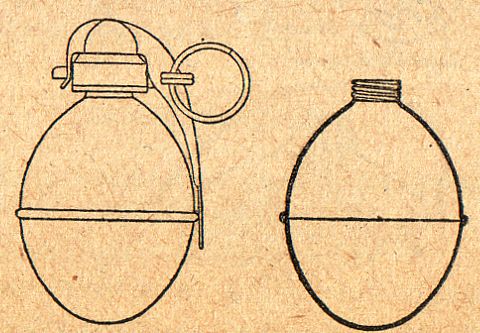

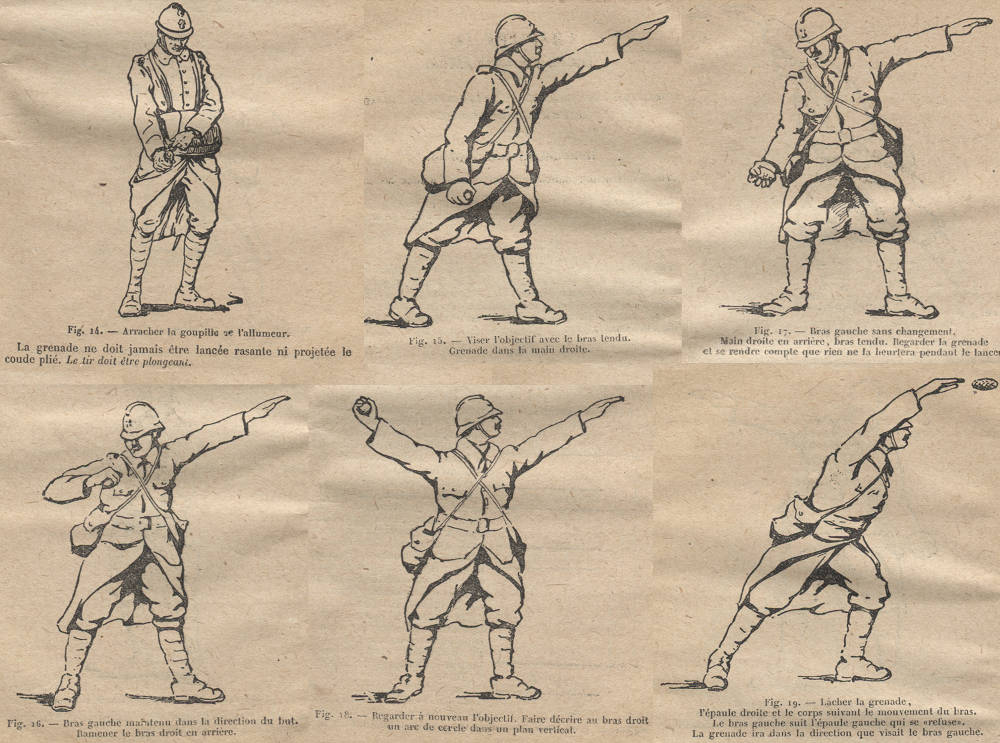

L'enveloppe est ovoïde en fer blanc de 0,3mm d'épaisseur, peinte en gris bleu-clair et remplie de 150g de cheddite. Le poids total est de 250g. Dabord équipée de l'allumeur à percussion modèle 1915, elle utilise le bouchon allumeur automatique Billiant modèle 1916B, commun à toutes les grenades sauf le type CF. Un ressort de percussion intérieur en forme de pince percute simultanèment deux amorces lorsqu'il est libéré par le déplacement d'un verrou. Celui-ci se déplace automatiquement en soulevant le levier de déclenchement (aprés avoir enlevé la goupille de sécurité). Le tireur devait prendre la grenade de la main droite (à pleine main), enlever la goupille de sécurité (la grenade est alors armée), puis envoyer sa grenade. Il y a déclenchement dés que la grenade quitte la main (levier de déclenchement ouvert).

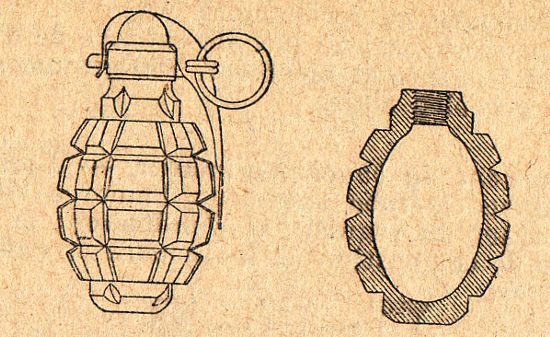

Grenade défensive fusante F1: Il s'agit d'une grenade de parapet dont les éclats sont dangereux jusqu'à 100m. L'enveloppe est ovoïde en fonte avec sillons extérieurs de fragmentation et peinte en gris-bleu clair. La charge de cheddite est de 60g pour un poids total de 630g. Dabord équipée de l'allumeur à percussion modèle 1915, on adapte ensuite le bouchon allumeur automatique Billiant.

Grenade F1 avec allumeur métallique

Grenade défensive fusante Citron-Foug CF: Elle utilise un bouchon allumeur à percussion qui lui est spécifique. Aprés enlèvement de la coiffe de protection, on doit frapper la grenade d'un coup sec contre un objet dur. L'amorce s'enflamme contre le rugueux, ce qui met le feux à la mèche lente et détermine l'explosion quelques secondes plus tard. Elle a l'avantage, outre un prix modique, d'avoir une forte charge d'explosif pour une enveloppe mince, ce qui donne en plus du souffle une multitude de petits éclats efficaces jusqu'à 40m.

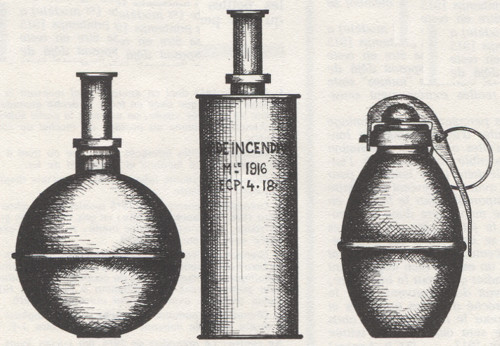

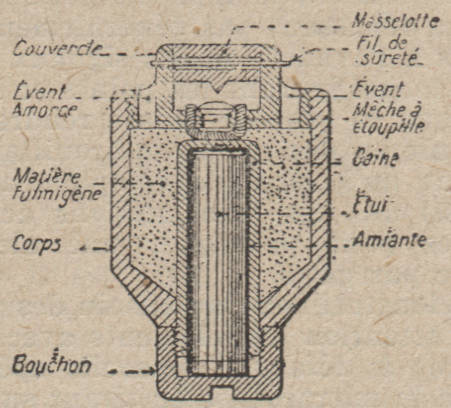

Modèle 1916: Corps ovoïde en fer blanc, muni d'un bouchon allumeur automatique Billiant modèle 1916B. La charge est de 200g d'un liquide spécial, pour un poids de 400g. Le seul explosif utilisé est un détonateur. L'engin est suffocant et lacrymogène, mais peu ou pas toxique. Il peut toutefois rendre intenable un espace clos. On devait faire attention à la direction du vent.

- Modèle AB1916: sphérique, montée avec allumeur modèle 1915 et chargée au phosphore. Elle a également un rôle fumigène.

- Grenade incendiaire à main modèle 1916: cylindrique avec allumeur modèle 1915 et chargée de calorite (aluminium et silicate de soude). Elle agit par chaleur et non par explosion

- Grenade incendiaire modèle 1916: Il s'agit de la grenade AB1916 dont on a modifié la forme pour y adapter l'allumeur automatique Billiant.

Etapes du lancement d'une grenade:

Les grenades à fusils: L'idée d'utiliser le fusil d'infanterie pour lancer une grenade est ancienne, mais dans les siècles antérieurs cette idée s'est heurtée au problème de l'allumage de la grenade qui rendait l'opération hasardeuse. Cette étude progressa néanmoins au XIX° siècle et plusieurs armes de ce types furent adoptées en Angleterre et en Allemagne avant 1914. A l'entrée en guerre l'armée française était dépouvue de ce type de matériels et les premières grenades à fusil furent des Marten Hale anglaises à tige fournies par le Royaume-Uni et adaptées au calibre du fusil lebel.

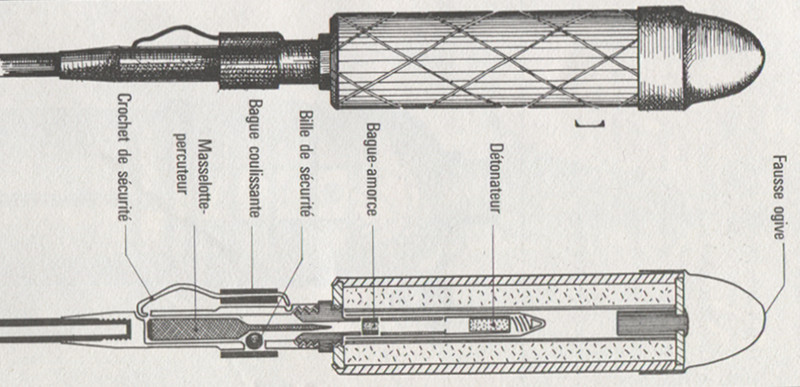

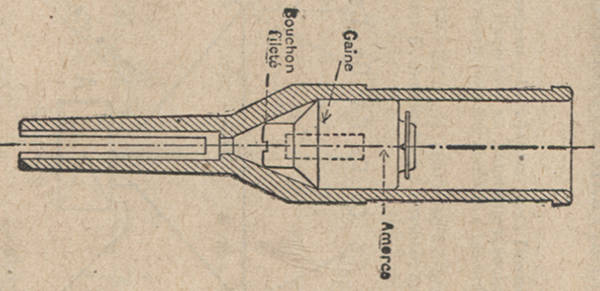

Grenade à tige Feuillette modèle 1915: Il s'agit d'une grenade inspirée du modèle anglais mais d'une plus grande sécurité d'utilisation. La longueur de l'empennage (40cm pour un poids de 410g) rendait l'engin sensible au vent et donc d'une précision assez aléatoire. La fausse ogive donnait un bon aérodynamisme et en s'écrasant à l'impact évitait que la grenade ne s'enfonce dans le sol. Elles battaient une zone entre 80 et 300m.

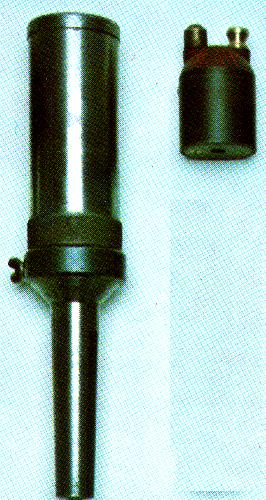

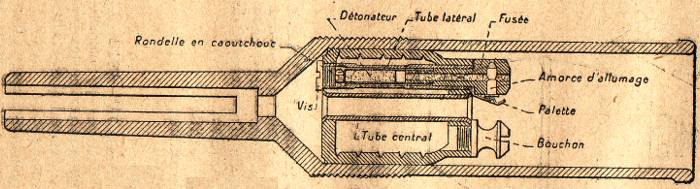

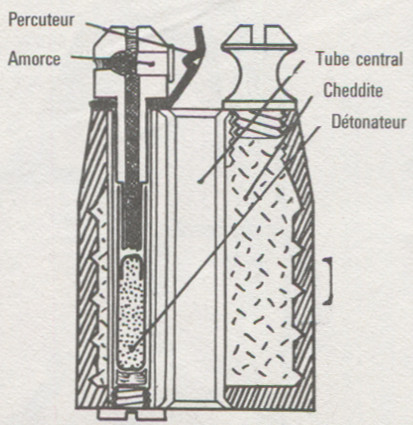

La grenade Vivien-Bessière à tromblon modèle 1916: Cet engin se lance grace au fusil d'infanterie (Lebel, modèle 1907/15 ou F.A.) coiffé d'un tromblon VB (Viven-Bessières). Le tromblon se porte au ceinturon dans un étui en cuir.

Tactiquement l'obus VB prolonge l'action des grenades à main. Lors d'une attaque dans un combat local, lorsque l'artillerie ne peut intervenir, il supplée à celle-ci en bombardant avec précision les nids de résistance adverse. Il peut interdire la retraite de troupes ennemies attaquées à la grenade à main et aussi empêcher l'arrivée de renforts, etc. Dans la défensive il permet de créer des barrages infranchissables, d'effectuer des tirs d'usure, de harceler les adversaires et même parfois neutraliser les minenwerfer et granatenwerfer.

On peut tirer épaulé, mais le plus souvent on appui la crosse à terre. On devait ajuster le tromblon à fond sur la bouche du fusil, puis introduire l'obus VB à fond. On tirait ensuite la cartouche réglementaire. La balle passait par le tube central et frappait la palette qui mettait le feu à l'amorce (dans un tube latéral), tandis que les gaz brulés projetaient l'obus. L'efficacité de cet obus était trés semblable à celui des autres grenades, mais avait une portée trés supèrieure.

- Poids du tromblon: 1,5kg

- Diamètre intérieur: 50mm

- poids de l'obus: 475g

- poids de l'explosif: 60g

- durée de la combustion: huit secondes +/- une seconde

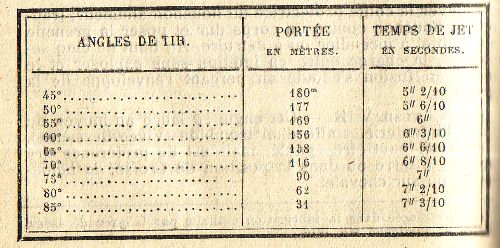

- portée: voir tableau ci-dessous.

l'échauffement graduel du fusil était accompagné

d'une hausse de la portée (ci. 20m à 45°)

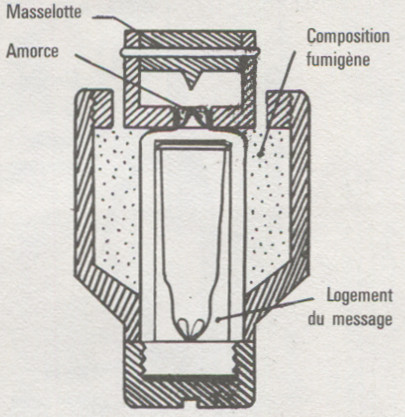

Le tromblon VB pouvait aussi lancer des fusées éclairantes ou à signaux, ainsi que des projectiles porte-message.

Lance message Brandt: On place le message dans une cavité. Un dispositif d'amorçage détermine la production d'une fumée jaune persistante indiquant le point de chute.

Grenadier VB vers 1930

Gazette des armes n°49 mai 1977

Gazette des armes n°111 novembre 1982

Manuel du chef de section d'infanterie - Imprimerie Nationale - 1918

Manuel du gradé de cavalerie - Charles Lavauzelle - 1920

Manuel du gradé du génie - Charles Lavauzelle - 1941