À l'origine le légionnaire est très mal formé, peu ou pas payé, et reçoit le plus sommaire en matière d'équipement, de vêtements et de nourriture. La motivation des hommes est alors au plus bas, car les raisons de rejoindre la Légion sont le plus souvent le désespoir et l'instinct de survie plutôt que le patriotisme. Les conditions de vie et de travail sont terribles et les premières campagnes provoquent de lourdes pertes. En conséquence, les désertions posent un problème important à la Légion. Forger une force de combat efficace à partir d'un groupe de soldats peu motivés, représente une entreprise des plus difficiles. Dans ce but, la Légion développe d'emblée une discipline stricte, dépassant de loin celle imposée à l'armée française régulière.

Les premiers faits d'armes de la légion sont bien sûr relatifs à la conquête de l'Algérie et sa mise en valeur. En 1834 les resortissants espagnols de cette première légion est envoyée combattre en Espagne alors en guerre civile, sous l'instigation d'Adolphe Thiers ministre de l'intérieur, afin d'aider Isabelle II contre les carlistes, partisan de son frére cadet Don Carlos. Ils ne font alors plus partie de l'armée française. En 1838 Isabelle II, en proie à des difficultés financière, dissout la légion étrangère, qui retourne en France.

En 1836 après le passage de la Légion étrangère dans les rangs de l'armée espagnole, Louis-Philippe décide de la création d'une nouvelle légion afin de renforcer les troupes françaises en Algèrie. Trois bataillons sont alors créés pour combler le vide laissé par les départs en Espagne. En 1840, deux autres, les 4eme et 5eme, sont formés avec les survivants de l'aventure espagnole, légionnaire ou carlistes. Ces bataillons viennent rapidement compléter le dispositif et renforcer les troupes françaises de l'armée d'Afrique.

La nouvelle légion participera aux campagnes de Crimée, d'Italie, du Mexique, et aux conquêtes coloniales, notamment l'expédition du Tonkin, le Dahomey, le Soudan, La guinée, Madagascar et à la pacification du Maroc.

Légalement, la légion n'aurait pas du participer à la guerre de 1870, d'autant plus qu'on ne pouvait pas demander aux légionnaires allemands de combattre leur ancienne patrie. La situation est cependant si critique que le gouvernement fait appel aux troupes d'Afrique et notamment des légionnaires, avec l'envoi de deux bataillons d'étrangers, mais sans les légionnaires allemands restés en Algérie. Un 5ème bataillon est créé sur le sol national pour incorporer les étrangers qui veulent servir leur patrie d'adoption.

La légion participa largement à la grande guerre.

Capitaine des grenadiers de l'ancienne légion (à gauche) - Lieutenant en grande tenue d'ordonance modèle 1845 et grenadier de la nouvelle légion (à droite):

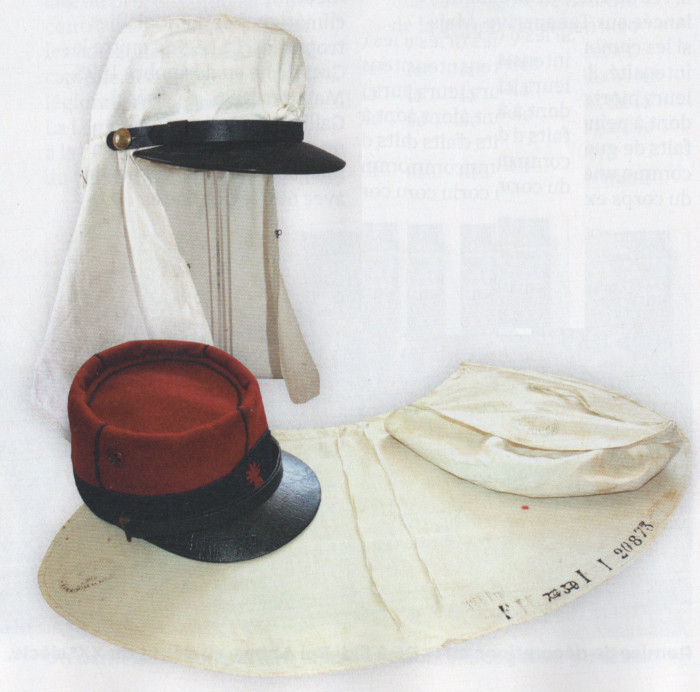

La fameuse casquette d'Afrique de la légion étrangère, proposée en 1832 pour s'adapter au climat algèrien et aux circonstances de la conquête

Le képi blanc: Cette marque distinctive indissociable des militaires du rang de la légion étrangère ne s'est imposé que progressivement. Au début du XX° siècle les légionnaires portent le képi modèle 1884, rouge avec un bandeau bleu noir, marqué d'une étoile garance à sept flammes. Suivant la saison il est recouvert d'un calicot blanc comportant un couvre képi et un couvre nuque. Remontant aux années 1850, il est officialisé seulement en 1874. Aprés la grande guerre, son uage perdure en Afrique du Nord, mais seule la légion obtient l'autorisation de faire perdurer cette tradition.

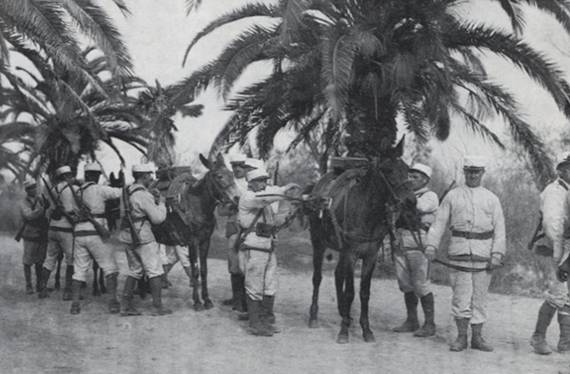

Départs de Légionnaires pour le Maroc:

Compagnie montée de la légion s'apprêtant à quitter Sidi-bel-Abbés aux alentours de 1910: chaque mule était accompagnée de deux soldats qui se relayaient sur son dos toutes les heures. Ces patrouilles du désert pouvaient parcourir 60km par jour sous une chaleur écrasante. Les hommes partageaient leur ration d'eau avec leur mule et en dernière extrémité, mangeaient l'animal si leur survie en dépendait.

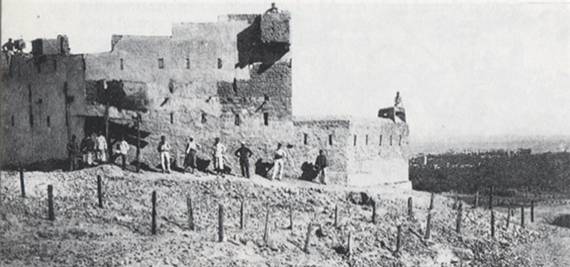

Fortin de Dou-Denib à la lisière du désert sud-marocain, aprés une attaque en septembre 1908:

Témoignage de Blaise Cendrars:

La Légion. Il en était question depuis notre départ de Paris...quand la chose devint effective, huit mois plus tard, quand le 3° de marche de la garnison de Paris (le "3° déménageur" l'appellions nous, car il avait servi de bouche-trou dans les plus sales coins du front du nord) fût dissous pour être versé au 1er étranger, la démoralisation fût générale, surtout parmi les volontaires venus des trois amériques, tellement le renom de la Légion était sinistre outre-Atlantique, et je connais plus d'un américain qui s'était vaillammment comporté jusque là, qui avait secrétement envi de déserter...Légion ou pas Légion. Personnellement cela ma laissait absolument indifférent. Je ne me paie pas de mots. Je m'étais engagé, et comme plusieurs fois déjà dans ma vie, j'étais prêt à aller jusqu'au bout de mon acte. Mais je ne savais pas que la Légion me ferait boire ce calice jusqu'à la lie et que cette lie me saoulerait, et que prenant une joie cynique à me déconsidérer et à m'avilir je finirais par m'affranchir de tout pour conquérir ma liberté d'homme. Être. Être un homme. Et découvrir la solitude. Voilà ce que je dois à la Légion et aux vieux lascars d'Afrique, soldats, sous-offs, officiers, qui vinrent nous encadrer et se méler à nous en camarades, des desperdos, les survivants de Dieu sait quelles épopées coloniales, mais qui étaient des hommes, tous. Et cela valait la peine de risquer la mort pour les rencontrer, ces damnés, qui sentaient la chiourne et portaient des tatouages. Aucun d'eux ne nous a jamais plaqués et chacun d'eux était prêt à payer de sa personne, pour rien, par gloriole, par ivrognerie, par défi, pour rigoler, pour en mettre un sacré coup, nom de Dieu, et que ça barde, et que ça bande, chacun ayant subi des avatars, un choc en retour, un coup de bambou, ou sous l'emprise de la drogue, du cafard ou de l'amour avait été rétrogradé une ou deux fois, tous étaient revenus de tout.Pourtant Ils étaient durs et leur discipline était de fer. C'était des hommes de métier. Et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie.

On en a ou on n'en a pas.

Il n'y a pas de triche car rien n'use davantage l'âme et marque de stigmates le visage (et secrétement le coeur) de l'homme et n'est plus vain que de tuer, que de recommencer.

Et vivat! c'est la vie... - Blaise Cendrars - La main coupée - Pleine-de-soupe

Prise de constantine les 13 octobre 1837

Monument aux morts de la légion étrangère: voulu

par le colonel Rollet (père de la légion) pour le centenaire de la

création de la légion, il est érigé en 1930. Autour d'une mappemonde

sont placés quatre légionnaires: celui de 1831, celui de l'empire, le

colonial, et celui de la grande guerre. Se trouvant à l'origine sur la

place d'arme de Sidi Bel Abbès, il est démonté à la fin de la guerre

d'Algèrie et se trouve actuellement à Aubagne.

Sources: Photographies prises au musée de l'Empèri - Salon De Provence - Et au Musée de la cavalerie - Saumur

Les soldats des colonies - Chantal Antier-Renaud - Christian Le Corre - Ouest France - 2008

L'armée d'Afrique - Historama hors série n°10 - 1970

L'épopée de la légion étrangère - Revue d'Histoire Européenne Hors série n°2