Les trois premiers bataillons (Alger, Oran, Constantine) sont indépendants. Ils sont renforcés en 1852, en même temps que la création des régiments de zouaves. Tout comme eux ils participèrent aux campagnes de Crimée, d'Italie, du Mexique et de la guerre de 1870. Ils coopérérent aussi à des expéditions en cochinchine et au Sénégal, toujours sous Napoléon III, qui décida en outre d'en incorporer un bataillon dans la garde impériale.

Tirailleurs algériens vers 1860

Tirailleurs algériens durant la guerre de 1870

Le premier régiment est créé pour la campagne de Crimée (1854), à partir de contingents venant des trois bataillons d'origine. En 1855 est rajouté un bataillon dans chacune des trois provinces algèriennes. Puis devant la démonstration de leur valeur lors de la guerre de crimée, trois régiments furent crées dans chacune des trois provinces, cette même année, englobant les six bataillons ancien et nouveaux ainsi que le régiment de l'armée d'orient. Ces créations furent effectives le premier janvier 1856.

Tirailleur algérien, en tenue de campagne (à gauche) et en grande tenue (à droite) :

L'uniforme comprend une coiffure, la chéchia, une veste portée sur un gilet sans manches, et le sarouel, pantalon ample à nombreux plis, le tout assez semblable à celui des zouaves, sauf la couleur bleu clair et tresses jonquilles. Les officiers revêtirent la tunique bleue ciel, avec pantalon garance à large bande bleue.

Tous les régiments de tirailleurs indigènes ont participé à la pacification du Maroc, certains ont participé aux autres conquêtes coloniales, Tunisie, Indochine, Afrique-Noire. En 1913 de nouveaux bataillons furent créés en même temps qu'un réorganisation de l'armée d'Afrique, portant à 9 le nombre de régiments, dont les bataillons stationnérent en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

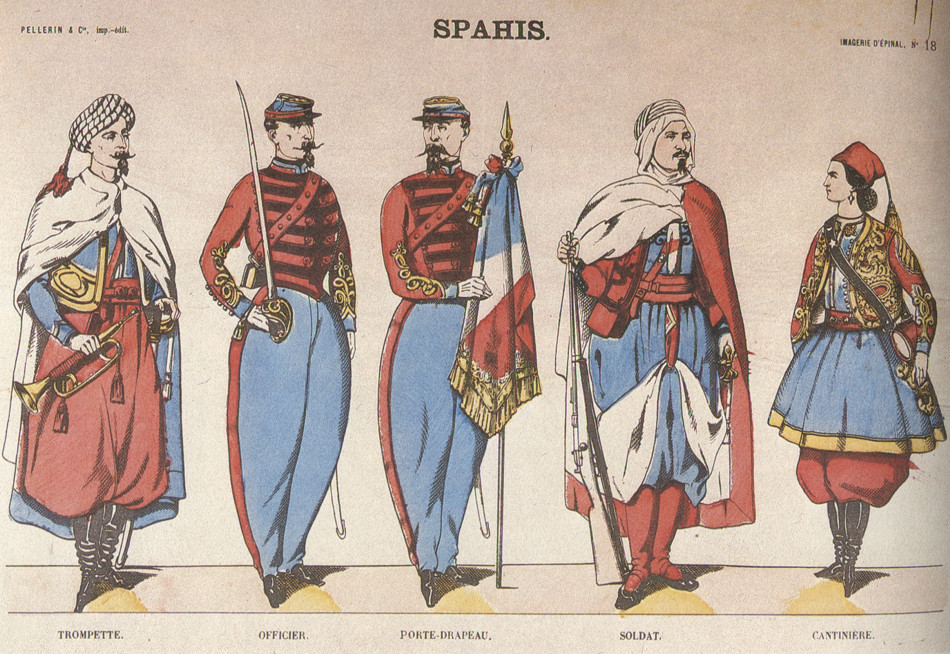

Les Saphis: Créés en 1843 (mais existant de fait depuis plus de dix ans) et composés en majorité d'indigènes, ce sont des régiments de cavalerie. A l'origine troupes supplétives irrégulières ottomanes, ils se mettent au service des français lors de la conquête de l'Algèrie. On créa par la suite des régiments de spahis en dehors d'Algèrie, notamment au Maroc.

A l'origine leur manteau était vert, couleur de l'Islam. Mais les effectifs croissant et la teinture verte se raréfiant, l'intendance eut recours au bleu foncé de l'uniforme français.Les cavaliers arabes refusèrent ces burnous bleus qu'ils donnèrent à leurs esclaves dans leurs tribus, car cette couleur était celle des manteaux des juifs de l'époque! L'intendance se reporte alors sur la couleur garance utilisée pour les pantalons des fantassin, et c'est ainsi que désormais le rouge devient la couleur traditionnelle des burnous des spahis algériens

En 1917, les spahis marocains sont engagés dans la campagne d'Orient. Très mal équipés, pour se prémunir du froid et remplacer leurs vêtements en loques, ils utilisent des couvertures marron et kaki de l'intendance dans lesquelles ils se taillent des burnous. A la proposition de l'intendance de leur fournir des burnous règlementaires, ils refusent la couleur garance et exigent le bleu nuit qui est la couleur portée par leurs notables berbères, ce qui leur fut accordé. Les spahis marocains se distinguent depuis des algériens en portant le burnous bleu.

Patrouille rendant compte à son chef d'escadron européen:

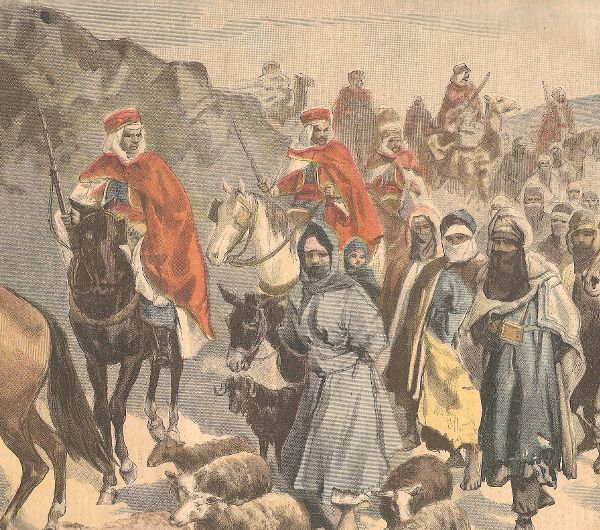

Spahis lors d'une opération dans le sud algèrien (supplément illustré du petit journal dimanche 28 mars 1897):

Spahis lors du conflit franco-prussien

Campement de Spahis pendant la grande guerre

Image d'épinal:

Spahis algérien (à gauche) et marocain (à droite) en 1940:

Les Goums: Créés en 1908 par le général Lyautey (mais existant de fait avant), ils sont composés de soldats marocains, les goumiers, réunis en goums (compagnies de 200 goumiers), tabors (bataillons de trois ou quatre goums) et groupement de tabors (régiments de trois tabors). Ils formaient à leur début une sorte de gendarmerie irrégulière destinés à assurer des patrouilles ou des missions de reconnaissance sur le territoire marocain.

Chaque goum comprenait la valeur d'une compagnie d'infanterie et d'un peloton de cavalerie, avec un petit train muletier. Il était commandé par un capitaine français, disposant de trois lieutenants, et de quelques sous-officiers et soldats français ou algériens musulmans. Les goumiers étaient des volontaires liés par un acte d'engagement, recevant une solde, un armement, mais s'habillant, s'équipant, se remontant à leurs frais. Chacun faisait la popote à sa guise, bénéficiant de denrées cédées par l'intendance. Les goumiers vivaient en famille, dans un douar annexé au poste où logeaient les célibataires. Leur mission consistait à assurer la sécurité du pays, à patrouiller, à éclairer les troupes régulières dans leurs déplacements, à former un élément attractif permettant le contact avec les populations, dissipant les préventions et les malentendus.

La réussite fut à peu prés compléte, et le statut de ces premières forces supplétives marocaines est donc régularisé en 1913. Les goumiers furent alors armés de fusil modèle 1886, comme les troupes régulières. Ils étaient alors vêtus de toile kaki, portaient la toile de tente en sautoir, à l'intérieur de laquelle était roulée une veste, ils étaient dotés d'un étui-musette, d'un bidon, d'un ceinturon à cartouchières, coiffés du chèche.Ils constituaient une troupe incomparable encadrée par des hommes de valeur, les officiers des Affaires indigènes. Les goumiers restent cependant des supplétifs qui ne figurent pas dans le corps de bataille de l'armée. Ils sont à la fois pasteurs et soldats, constamment aux avant-postes, menant une vie qui les durcit, en fait d'excellents guerriers se transformant en travailleurs, poussant leur influence toujours plus loin, gardant leurs qualités de rusticité, d'endurance.

Durant la grande guerre ils continueront leur missions de pacification et n'interviendront pratiquement pas dans les théatres d'opération extérieurs.

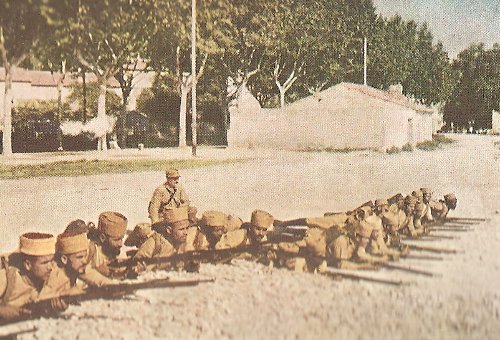

Goum d'In-Salah passé ne revue en 1940:

Les tirailleurs marocains: En 1912 sont créés les troupes auxillaires marocaines (TAM), constituées de bataillons réguliers de tirailleurs marocains. Lors des opérations de pacification ils sont souvent associés aux goumiers. Leur uniforme est trés proche de celui des tirailleurs algériens, mais de couleur kaki. La culotte est bouclée sur la veste et barrée d'une large ceinture rouge. Comme coiffure, la chéchia rouge dissimulée sous un couvre-chéchia kaki, le chèche roulé en turban suivant un mode différent dans chaque bataillon.

Ils prennent activement part à la première guerre mondiale, qui voit la création des régiments de tirailleurs marocains.

Les Tirailleurs Tunisiens: Le premier régiment de tirailleurs tunisiens fut créé le 14 décembre 1884 sur le modèle des trois régiments de tirailleurs algériens existant alors. Il fut formé à l'aide de douze compagnies mixtes de la Régence et prit le nom de 4e régiment de tirailleurs algériens, afin de faciliter l'emploi de cette unité purement tunisienne sur des théâtres d'opérations extérieurs à la Régence, tout en ménageant les susceptibilités possibles. Ce régiment comptait d'ailleurs, à l'origine, un certain nombre de gradés originaires de la province de Constantine.

Comme les autres régiments de tiraileurs, ils participèrent à la pacification du Maroc, avant de prendre part à la grande guerre. Ils ne furent nommés officiellement tirailleurs tunisiens qu'aprés celle-ci.

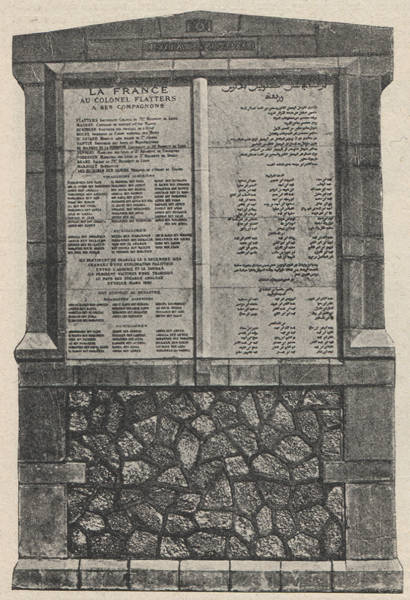

Le lieutenant Colonel Flatters (1832-1881) et le monument érigé en son souvenir à Ouargla - Le monde Moderne 1899

50 ans aprés la conquête de l'Algèrie, le Sahara était en effet toujours une zone inconnue, et le massacre de la mission Flatters en 1881 arrêta pour quelques temps toutes tentatives. Une loi du 5 décembre 1894 porta création des troupes spéciales sahariennes comprenant un escadron de spahis sahariens sur méhari et une compagnie de tirailleurs sahariens. En 1889, le succès de la mission Foureau-Lamy devait redonner corps à l'idée d'une "Afrique française". Le capitaine Pein fut amené à occuper In Salah le 29 décembre 1899 et cette opération devait déclencher l'occupation et la soumission de toutes les oasis sahariennes. Il fallait maintenant soumettre les nomades et ce n'était pas chose aisée, nos colonnes n'ayant pas la mobilité nécessaire pour poursuivre ces pillards qui allaient prélever périodiquement de fortes dîmes dans les oasis. Le commandant François-henry Laperrine, saharien averti, réussit à faire adopter le remplacement des spahis et des tirailleurs sahariens par des unités nouvelles encadrées par des officiers des Affaires indigènes et composées de nomades sahariens recrutés sur place et tenus de pourvoir eux-mêmes à leur nourriture, à leur vêtement et à leur remonte.

Ils furent officialisés par un décret de 1902 qui créa cinq compagnies méharistes, commandées par des officiers des affaires indigènes, et dépendant de la direction de l'infanterie. Quatre de ces compagnies étaient composées de fantasins montés et de méharistes (montés sur dromadaire ou méharis), la cinquième possédait des véhicules adaptés au désert. Ces compagnies peuvent être en configuration normale ou réduite. Elles se composent alors d'un peloton de commandement et de deux ou trois pelotons de méharistes pour effectif total de 142 ou 178 hommes.

Ces compagnies devaient avoir raison des Touaregs. Toutefois leurs actions se résument à une quantité de petites actions militaires qui se sont déroulées dans de vastes territoires, mais n'ont jamais donné lieu à une opération d'ensemble. Il s'agit de reconnaissances, de mesures de police, de quelques combats dont aucun ne met en ligne plus d'une centaines d'hommes, de part et d'autre.

Méhariste en 1908 armé de la carabine de gendarmerie modèle 1890:

Les uniformes des Compagnies Sahariennes étaient issus à la fois des traditions de la légion étrangère et de celles des premières unités méhariste: Képi blanc (noir pour les officiers et sous officier), vareuse de toile blanche, épaulettes "vert et rouge", sarouel noir ou blanc (selon l'unité), burnous en drap noir doublé de blanc (selon l'unité), ceinture bleue (portée sous le ceinturon et le baudrier), ceinturon et baudrier porte-cartouche formant un V sur la poitrine et dans le dos, nails (sandales)

Les soldats des colonies - Chantal Antier-Renaud - Christian Le Corre - Ouest France - 2008

L'armée d'Afrique - Historama hors série n°10 - 1970